10대 기업가 재단이 바꾼 세상의 지도 <6> 윌리엄 앤 플로라 휴렛 재단

오픈코스웨어·클라이머트웍스·기후 금융으로 ‘시스템을 바꾸는 자본’ 실험

돈을 쓰는 법보다 ‘어디까지 바꿀 것인가’를 먼저 묻는 실리콘밸리 재단

크루즈선은 요트보다 뱃머리를 돌리기 어렵다. 규모가 큰 조직일수록 변화 속도가 더디다는 뜻이다. 대형 재단도 마찬가지다. 연결된 사람과 돈이 많을수록 방향을 바꾸기 힘들다. 그럼에도 ‘배우면서 전략을 고친다’는 원칙 아래 유연하게 진화해 온 재단이 있다. 실리콘 밸리 1세대 기업 휴렛 패커드 공동 창업자 윌리엄 휴렛(William R. Hewlett)이 세운 ‘윌리엄 앤 플로라 휴렛 재단’(The William and Flora Hewlett Foundation·이하 휴렛 재단)이다.

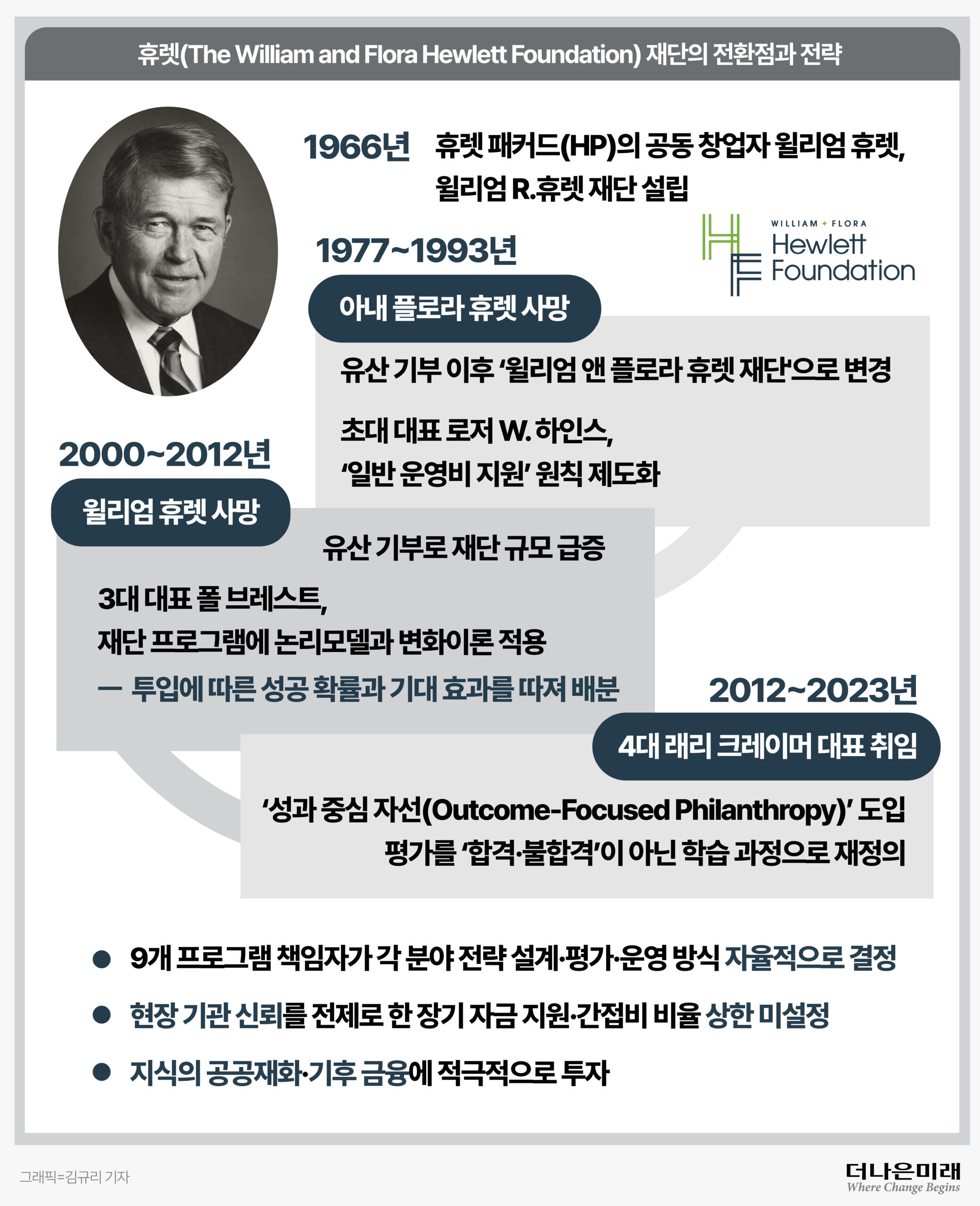

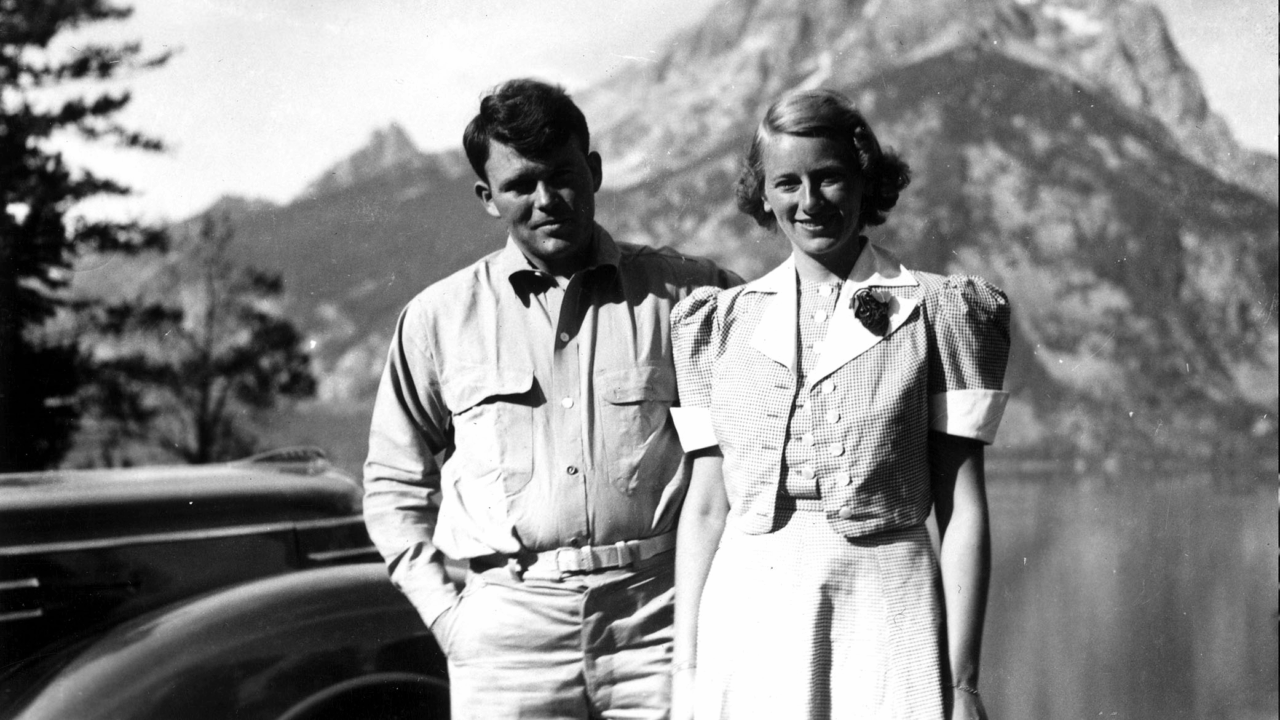

이 재단의 출발점은 창업자의 오랜 실험과 고민이었다. 휴렛은 10년에 걸친 다양한 필란트로피 방식 연구 끝에 1966년 자신의 이름을 딴 ‘윌리엄 R. 휴렛 재단’을 세웠다. 이후 아내 플로라 휴렛(Flora Hewlett)이 세상을 떠나며 대부분의 유산을 재단에 남겼고, 이를 기려 재단 명칭도 지금의 ‘윌리엄 앤 플로라 휴렛 재단’으로 바뀌었다. 윌리엄 휴렛 역시 막대한 유산을 재단에 추가로 기부했다. 이렇게 축적된 자산은 현재 139억 달러(약 20조4100억원)에 이르며, 휴렛 재단은 미국에서 7번째로 큰 재단(private foundation)으로 꼽힌다.

◇ 전략은 고정값이 아니다, 휴렛 재단의 세 번의 전환점

변화는 재단의 핵심 가치였다. 가족이 아닌 첫 회장으로 취임한 로저 W. 하인스(Roger W. Heyns·전 캘리포니아대(UC) 총장은 생전 재단 활동에 깊이 관여했던 플로라 휴렛이 “재단이 시대의 도전에 맞춰 끊임없이 바뀌고 발전할 수 있는 유연성을 갖기를 바랐다”고 회고했다. 이때부터 휴렛 재단의 트레이드마크가 된 ‘일반 운영비 지원(General Operating Support)’ 원칙이 제도화됐다. “희소한 자원을 합리적으로 배분해 온 지도부를 믿고, 특정 프로젝트가 아닌 기관 전체 운영을 지원한다”는 선언이었다. 프로젝트마다 예산을 잘게 쪼개 쓰게 하는 대신, 리더십을 신뢰해 자율적으로 쓰게 하는 방식이다.

2000년대 들어 재단은 한 번 더 큰 변곡점을 맞는다. 2000년 법학자 폴 브레스트(Paul Brest)가 회장으로 취임하고, 이듬해 설립자 윌리엄 휴렛이 별세하면서 막대한 유산이 재단으로 유입됐다. 자산이 수십억달러 규모로 커지자 “돈을 어떻게 써야 가장 큰 효과를 낼 수 있을까”를 두고 보다 체계적인 접근이 필요해졌다.

브레스트 회장은 ‘전략적 자선(Strategic Philanthropy)’의 대표 이론가로, 모든 프로그램에 논리모델(Logic Model)과 변화 이론(Theory of Change)을 적용해 투입·활동·결과의 인과관계를 먼저 그려 본 뒤 성공 확률과 기대 효과를 따져 자원을 배분하는 방식을 밀어붙였다. 다만 환경·기후처럼 데이터와 과학적 근거가 풍부한 분야에서는 이런 접근이 힘을 발휘했지만, 예술이나 풀뿌리 운동 영역에서는 “너무 기계적이다”, “화이트보드 앞 이론부터 강요한다”는 비판도 뒤따랐다.

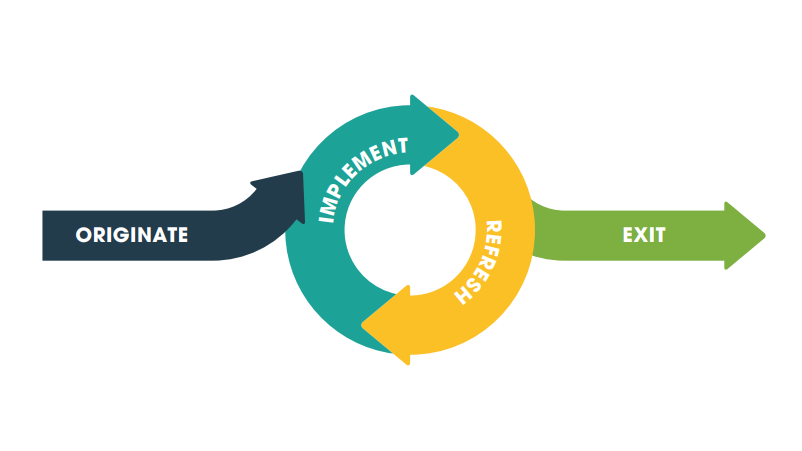

이후 2012년 취임한 래리 크레이머(larry kramer) 회장은 기존의 전략 기조는 유지하되, 경직성을 완화하기 위해 ‘성과 중심 자선(Outcome-Focused Philanthropy)’으로 방향을 조정했다. 전략 수립부터 실행, 평가, 리프레시(refresh)를 5~7년 주기로 반복하는 구조를 만들고, 평가는 ‘합격·불합격 심사’가 아니라 “무엇이 효과 있었는지 배우는 과정”으로 재정의했다. 전략의 뼈대는 유지하되, 현장에서 올라오는 정보를 토대로 탄력적으로 고치는 적응형(Adaptive) 방식으로 자선의 운영 리듬을 바꾼 것이다.

휴렛 재단이 이런 방식의 전략을 굴릴 수 있는 이유는 중앙집중형 통제가 아니라 ‘분권형 구조’에 가깝기 때문이다. 재단은 9개 분야 각 프로그램 책임자에게 전략 설계·평가·운영 방식에 대한 재량과 책임을 부여한다. 어떤 평가를 할지, 전략의 효과를 어떻게 측정할지도 디렉터가 직접 결정한다. 재단은 결과 중심과 증거 기반, 책임 있는 전략을 지향하는 동시에 동시에 전문성과 자율성, 실행 재량을 충분히 보장하고 있는 것이다.

현장 기관에 대한 ‘신뢰’도 높은 편이다. 재단은 수혜 단체(그랜티)의 간접비 비율에 상한선을 두지 않는다. 필요한 인건비와 관리비를 단체가 직접 산정해 제출하면, 재단은 전략적 방향과 임팩트만 점검한다. 2024년 기준 6억 3100만 달러(약 9300억원)의 보조금 가운데 약 4분의 3이 장기·일반 운영 목적의 유연한 자금이다. 팬데믹과 인플레이션, 인건비 상승으로 비영리 단체의 재정 압박이 커지는 상황에서 “운영비는 최소화하라”고 요구하는 대신, 조직 역량 강화를 뒷받침하는 쪽을 택한 것이다.

◇ OER·기후금융…‘판을 바꾸는 실험’에 장기 베팅

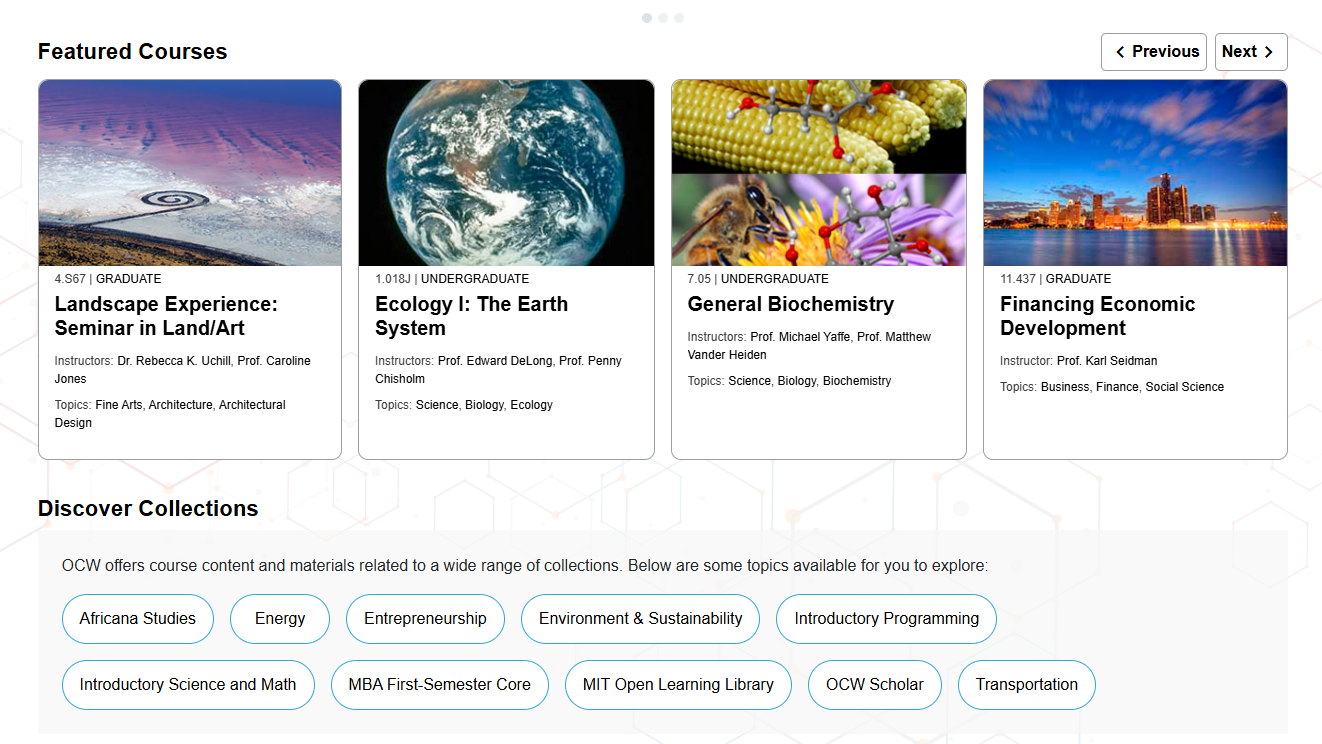

휴렛 재단의 전략은 구체적인 프로그램에서 더 선명해진다. 교육 분야에서 가장 상징적인 사례는 ‘오픈 교육 자원(Open Educational Resources·OER)’이다. 2001년 재단은 MIT가 강의 자료를 전면 무료 공개하는 ‘오픈코스웨어(OCW)’ 구상을 내놓자 1400만달러를 지원했다. 단일 대학 프로젝트가 아니라, 지식을 공공재로 만드는 실험에 장기 베팅한 셈이다.

이후 재단은 크리에이티브 커먼즈(CC) 라이선스와 유네스코 OER 권고 채택을 뒷받침하며, 대학·정부·국제기구를 잇는 OER 생태계를 키웠다. 지금은 OCW와 칸아카데미 등으로 대표되는 디지털 학습 인프라가 성숙 단계에 접어들었다고 보고, 점진적 출구 전략을 밟고 있다.

최근 교육 프로그램의 무게는 ‘심층 학습(Deeper Learning)’과 형평성(Equity)으로 옮겨졌다. 단순 지식 암기 중심 교육에서 벗어나 비판적 사고·협업·문제 해결 능력을 키우는 교육 모델을 지원하되, 유색인종과 저소득층 학생에게 이런 기회가 돌아가도록 공교육 시스템 안의 구조 변화를 겨냥한다.

환경·기후 분야는 휴렛 재단 예산에서 가장 비중이 크다. 재단은 2000년대 후반 패커드 재단 등과 함께 ‘클라이머트웍스(ClimateWorks) 재단’을 설립해 세계 탄소 배출의 70%를 차지하는 부문과 지역에 자금을 집중하는 전략을 설계했다. 최근에는 에너지·수송·산업 등 부문별 감축 정책뿐 아니라, 금융 시스템 자체를 탈탄소화하는 ‘기후 금융(Climate Finance)’에 눈을 돌렸다. 예금·대출이 화석연료 산업에 과도하게 쏠려 있는 구조를 바꾸고, 인덱스 펀드 등 거대 자산운용의 투자 기준에 기후 리스크를 반영하도록 연구·캠페인을 지원하는 식이다.

2024년 발표한 ‘글로벌 기후 이니셔티브’ 새 전략(2024~2029년)은 2030년까지 전 세계 온실가스 배출량을 절반으로 줄이는 데 실질 기여하겠다는 목표를 내걸었다. 미국·유럽·중국·인도·남미·아프리카 등 주요 지역에서 지역별 정치·경제 현실에 맞춘 맞춤형 전략을 세워, 정책·금융·시장 시스템 변화와 ‘정의로운 전환(Just Transition)’을 동시에 추진한다는 구상이다.

◇ “수혜자에게 직접 물어본다”…20년째 GPR 공개

휴렛 재단은 재단의 전략이 현장에서 어떻게 작동하는지 ‘수혜자 눈높이’에서 점검하기 위해, 수혜 단체의 목소리를 모으는 구조를 만들어 뒀다. 2001년 재단 지원으로 설립된 ‘효과적인 자선 센터(CEP·Center for Effective Philanthropy)’와 함께 20년 넘게 ‘수혜자 인식 보고서(Grantee Perception Report·이하 GPR)’를 정기 발행하고, 결과를 홈페이지에 공개해 온 것이다. 재단이 갑(甲)·수혜 단체가 을(乙)인 구조에서, 갑이 을의 평가를 받아들이는 장치다.

보고서에는 보조금 규모·절차 만족도뿐 아니라 담당 직원의 전문성, 소통 방식, 재단의 관료주의 수준에 대한 평가까지 담긴다. 최근 GPR에서는 “보조금 갱신 가능성과 일정, 심사 기준을 더 투명하게 알려 달라”는 요구가 나왔고, 재단은 커뮤니케이션 가이드를 손질하고 인수인계 기간을 겹치게 하는 등 제도를 고쳤다. 팬데믹 이후에는 비영리 조직 역량 강화를 위해 기술 지원 자금을 늘리고, 중단됐던 수혜 단체 모임도 다시 열었다. “파트너들이 서로 만나 배우고 협력하는 것이 가장 큰 가치”라고 거듭 강조해 온 결과다.

지난해 휴렛 재단은 물리우주학자 엠버 D. 밀러(Amber D. Miller)를 새 회장으로 맞았다. 우주론과 복잡계 과학을 연구해 온 그는 남가주대(USC)와 컬럼비아대에서 학장을 지낸 뒤, 2024년 휴렛 재단의 첫 여성·첫 과학자 출신 회장이 됐다. 밀러 회장은 취임사에서 “기후 위기 대응, 민주주의와 경제 시스템의 미래 개선, 교육과 형평성 지원 등 사회가 직면한 가장 중요한 문제를 해결하는 데 자선 활동의 창의성과 유연성이 절실하다”고 강조했다.

“전략은 완성된 답안지가 아니라 끊임없이 수정하는 가설”이라는 휴렛 재단의 태도는, 복합 위기 시대를 맞은 전 세계 재단과 기부자들에게도 가볍지 않은 질문을 던진다. 돈을 많이 쓰는 것만으로는 부족하다. 어떻게 배우고, 어떻게 고칠 것인지까지 책임지는 자선만이 다음 50년을 견딜 수 있다는 메시지다.

채예빈 더나은미래 기자