10대 기업가 재단이 바꾼 세상의 지도 <7> 스콜 재단

사회적 기업가정신 정의하고 스콜 포럼·스콜 어워드로 사회혁신 생태계의 뼈대를 세우다

‘영웅적 기업가’에서 ‘시스템 오케스트레이터’로, 스콜式 필란트로피 진화기

제프 스콜(Jeff Skoll)은 ‘테크 1세대 억만장자’ 가운데서도 독특한 궤적을 가진 인물로 꼽힌다. 온라인 경매 플랫폼 이베이(eBay)의 초대 사장으로 기업공개(IPO)를 이끌며 막대한 자산을 쌓았지만, 경영 일선에서는 일찍 물러났다. 이후 그가 붙잡은 화두는 “돈을 버는 법”이 아니라 “돈을 쓰는 방식”이었다.

1999년 설립된 스콜 재단(Skoll Foundation)은 그 질문 위에서 탄생한 실험장이다. 스콜은 이베이에서 번 돈의 상당 부분을 재단에 출연해 전 세계 사회혁신가에게 ‘장기 자본’을 맡기는 구조를 설계했다. 사업 아이템보다 ‘사람’을 먼저 보고 투자하는 벤처캐피털의 문법을 자선 영역으로 옮겨온 셈이다. 프로젝트 한 건, 성과 지표 몇 개가 아니라 “불공정한 구조를 바꾸겠다는 문제의식과 그걸 끝까지 밀어붙일 리더십”에 베팅하는 모델. 스콜 재단이 현대 필란트로피에서 ‘임팩트 베팅’의 시초로 불리는 이유다.

◇ “선한 일을 하는 선한 사람에게 베팅하라”

스콜 재단의 설립 철학은 한 문장으로 요약된다. “선한 일을 하는 선한 사람들에게 베팅하라(Bet on good people doing good things).” 이 조언을 건넨 이는 미국 시민사회 원로 존 가드너(John W. Gardner)다. 존슨 행정부에서 보건교육복지부 장관을 지내고, 시민단체 ‘커먼 코즈(Common Cause)’와 ‘인디펜던트 섹터(Independent Sector)’를 만든 인물이다.

이베이 상장으로 갑작스럽게 억만장자가 된 제프 스콜은 “이 돈을 어디에, 어떻게 써야 하는가”를 고민하다 가드너를 찾아갔다. 당시만 해도 스콜 재단은 탐색적 기부를 이어가며 방향을 모색하던 단계였다. 그 자리에서 가드너는 “복잡한 시스템을 머리로만 설계하는 것보다, 현장에서 뭔가를 바꾸려고 뛰는 사람에게 장기적으로 믿고 맡기는 게 낫다”고 조언했다. 자본은 도구일 뿐, 진짜 변화는 사람에서 나온다는 메시지였다. 이 한 문장은 스콜 재단 초기 20년을 관통하는 나침반이 됐다.

재단은 프로젝트 공모나 세부 지표 위주의 심사 대신, “지금의 불공정한 상태를 깨고 새로운 균형을 만들려는가”라는 질문을 기준으로 지원 대상을 추렸다. 벤처캐피털이 ‘아이템’보다 ‘창업자’를 보듯, 스콜 재단은 “사회문제를 해결하겠다고 뛰어든 기업가”에게 과감히 판돈을 얹는 방식을 택했다

◇ ‘사회적 기업가정신’ 정의 만들고, 생태계를 만들다

2000년대 초반만 해도 ‘사회적 기업가정신(Social Entrepreneurship)’이란 말은 흐릿했다. 비영리의 수익사업인지, 기업의 사회공헌인지, 기존 개념과 뒤섞여 쓰이기 일쑤였다. 스콜 재단은 자신들이 베팅하려는 대상의 정체성을 분명히 하기 위해 개념 정리부터 나섰다.

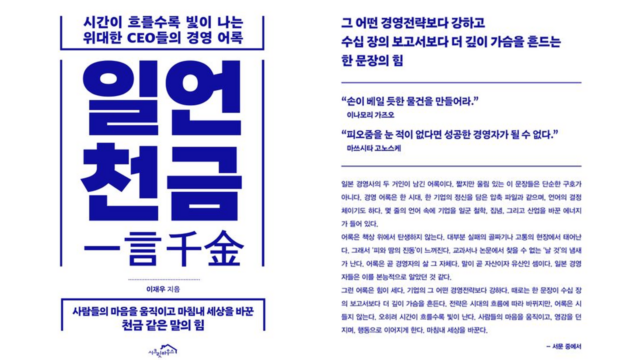

2007년 스콜 재단 CEO였던 샐리 오스버그(Sally Osberg)와 캐나다 로트만 경영대학원장 로저 마틴(Roger Martin)은 스탠퍼드 소셜 이노베이션 리뷰(SSIR)에 ‘Social Entrepreneurship: The Case for Definition’이라는 논문을 발표한다. 여기서 두 사람은 사회적 기업가를 “많은 사람이 고통받는 불공정한 균형상태를 발견하고, 직접 행동에 나서 그 구조를 깨뜨린 뒤, 더 공정한 새로운 균형을 만들어내는 사람”으로 정의했다. 단순히 복지나 사회운동과는 다른 제3의 역할로 규정한 것이다. 스콜 재단은 이 정의를 자산 전체에 걸친 ‘필터’로 삼았다. 방글라데시 빈곤층에 소액대출 모델을 도입한 그라민은행(Grameen Bank), 저개발국에서 공공의료 시스템을 세우는 국제보건단체 ‘파트너스 인 헬스(Partners In Health)’ 같은 조직이 대표 사례다.

스콜 재단이 짜놓은 틀 안에서 ‘사회적 기업가정신’은 하나의 독립된 섹터로 이름을 얻었고, 대학·연구기관·정책 영역으로 빠르게 번져 나갔다. 이 개념을 현실로 옮기기 위해 인프라 투자도 병행했다. 2003년 영국 옥스퍼드대 사이드 비즈니스 스쿨에 기부해 ‘스콜 사회적 기업가정신 센터(Skoll Centre for Social Entrepreneurship)’를 세웠고, MBA 과정에 사회혁신 교육을 정식 커리큘럼으로 올렸다. 이듬해부터 매년 4월 옥스퍼드에서 여는 ‘스콜 세계 포럼(Skoll World Forum)’은 ‘사회적 기업가들의 다보스포럼’으로 불리며, 정책 결정자·재단·투자자·언론이 한 자리에 모이는 국제 무대로 자리 잡았다.

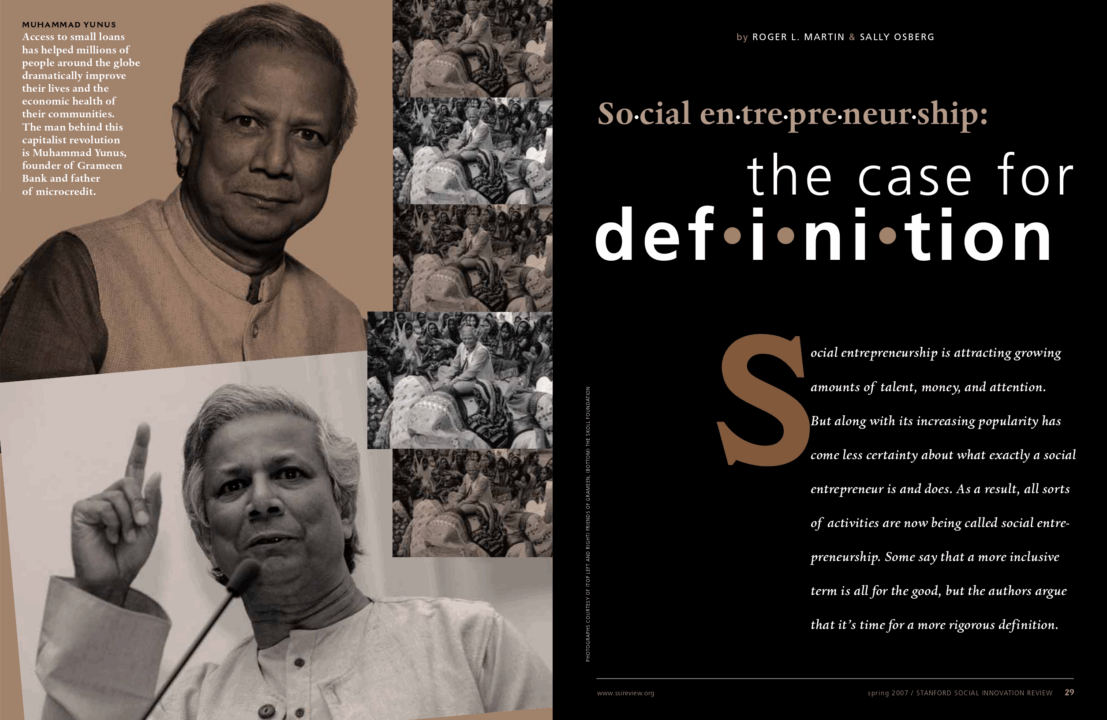

스콜 재단의 간판 프로그램은 ‘스콜 사회적 기업가상(Skoll Awards for Social Entrepreneurship)’이다. 매년 4~6개 안팎의 조직을 뽑아 3~4년에 걸쳐 최대 200만 달러(약 27억 원)를 지원한다. 단순한 상금이 아니라, 조직의 성장 단계에 맞춘 중기 재정 뒷받침에 가깝다.

눈에 띄는 대목은 돈의 쓰임새다. 특정 프로젝트에만 써야 하는 ‘지정 기금’이 아니라, 조직이 인건비·전략 수립 등에 광범위하게 쓸 수 있는 ‘핵심 운영비’가 압도적으로 크다. 단기간에 숫자로 보여줄 수 있는 성과보다, 리더가 장기 전략을 세우고 팀을 키우며 생태계를 움직이는 데 필요한 자본에 베팅한 셈이다.

수혜 단체들은 “스콜 재단은 돈이 아니라 신뢰를 준다”고 표현해 왔다. 성과 보고서의 분량이나 지표 개수를 따지기보다, 전략이 맞지 않으면 피드백을 주고, 큰 방향이 맞다면 시행착오를 감수하게 두는 방식이다. 동시에 재단은 지원 대상을 ‘스타 만들기’에만 머물게 두지 않으려 했다. 스콜 어워드 수상자들은 옥스퍼드 포럼 연단에 서는 동시에, 서로의 경험을 공유하고 공동 프로젝트를 설계하는 ‘동료 집단’으로 묶인다. 개인의 성공담이 아니라, 서로 다른 조직이 함께 구조를 바꾸는 집합적 스토리를 만들자는 의도다.

◇ 자산 100%를 임팩트에 묶다…투자 문법까지 바꾼 실험

스콜 재단의 또 다른 특징은 ‘돈을 쓰는 방식’뿐 아니라 ‘돈을 굴리는 방식’까지 바꾸려 했다는 점이다. 미국의 사적 비영리 재단 가운데 상당수는 법에 따라 자산의 최소 약 5%를 매년 공익 목적 지출에 써야 하고, 나머지 대부분의 자산은 장기적인 기부를 지속하기 위해 투자 포트폴리오로 운용하는 구조를 유지한다. 하지만 스콜 재단은 이 전통적 모델에서 한걸음 더 나아가, “기금 전체를 미션과 정렬시키자”는 전략을 선택했다.

스콜은 2000년 개인과 재단 자산을 관리하기 위해 카프리콘 투자그룹(Capricorn Investment Group)을 세웠다. 카프리콘은 재단의 외부 자산운용사(OCIO)로서 기후·에너지·인권·포용적 금융 등 재단 미션과 맞닿은 분야에 집중 투자해 왔다. 현재 스콜 재단 기금의 약 70% 가량이 미션과 정렬된 방식으로 운용되는 것으로 알려져 있다. 업계 평균(5% 미만)을 크게 웃도는 수준이다.

대표 사례가 물 접근성을 높이는 ‘워터닷오알지(Water.org)’와의 협력이다. 재단은 먼저 스콜 어워드를 통해 보조금을 지원해 조직 역량을 키운 뒤, 워터닷오알지가 만든 임팩트 펀드 ‘워터 이퀴티(WaterEquity)’에 프로그램 관련 투자(PRI) 형식으로 선순위 자본을 넣었다. 이후 성과가 검증되자 기금(endowment)에서 시장 수익률을 목표로 한 투자까지 집행해, 전체 자본 구조를 뒷받침했다. 이 구조 덕분에 미국 개발금융기관(DFC)과 글로벌 은행 자본이 추가로 유입됐고, 결과적으로 수천만 명에게 물·위생 서비스 접근을 넓히는 데 기여했다는 평가를 받는다.

최근에는 인종 정의와 경제적 포용을 겨냥한 투자도 늘리고 있다. 유색인 노동자가 다수인 회사를 종업원 지주회사(ESOP)로 전환해 자산 형성을 돕는 펀드, 흑인·라틴계 창업자가 이끄는 핀테크·미래 일자리 스타트업에 투자하는 펀드 등에 재단 자산이 들어갔다. 한 이슈를 두고 보조금과 투자, 보증과 정책 옹호를 함께 설계 해 쓰는 ‘토털 포트폴리오 액티베이션(Total Portfolio Activation)’ 전략이 인종·경제 정의 영역까지 확장되고 있는 셈이다.

◇ ‘영웅적 기업가’ 지원에서 ‘시스템 오케스트레이터’로

스콜 재단 역시 지난 25년의 실험 속에서 한계를 마주했다. 수백 명의 사회적 기업가에 수억달러를 쏟아부었지만, 기후위기·팬데믹·민주주의 후퇴·인종 불평등 등 거대 위협은 오히려 악화되고 있다는 자성이다.

내부에서는 ‘영웅적 기업가(Heroic Entrepreneur)’ 모델의 그늘을 짚는 논의가 이어졌다. 카리스마 있는 리더의 개인 서사는 주목을 끌지만, 실제 변화는 정부·기업·시민사회·지역 커뮤니티가 얽힌 복잡한 시스템에서 나온다는 현실 때문이다. 영웅 서사가 때로는 서구·백인 남성 리더에게 스포트라이트를 과도하게 몰아주고, 협력보다는 개별 조직의 성장 경쟁을 부추긴다는 비판도 제기됐다.

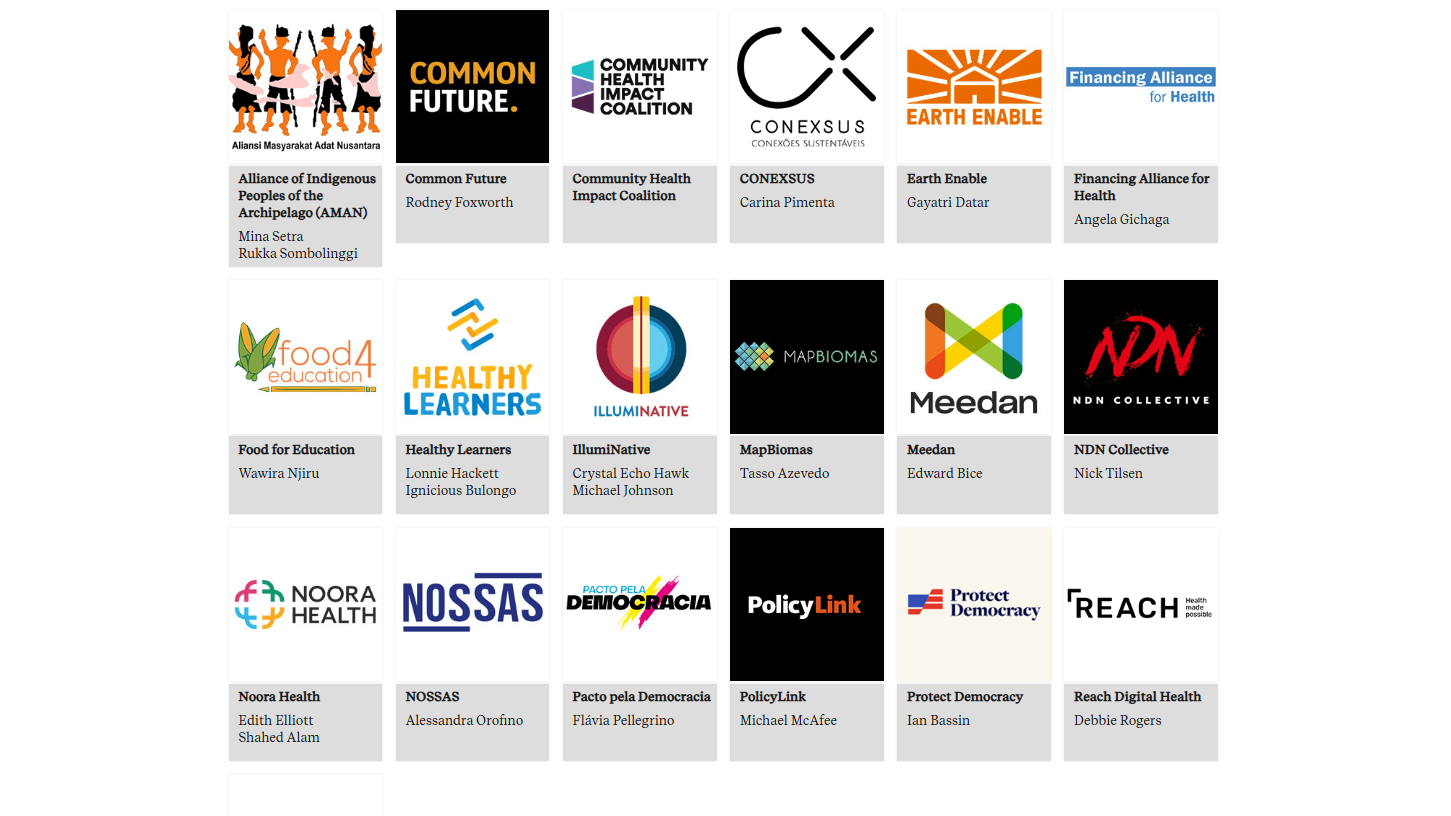

이런 문제의식 속에서 재단은 최근 몇 년 사이 지원의 초점을 ‘한 명의 혁신가’에서 여러 행위자를 연결·조율하는 ‘시스템 오케스트레이터(System Orchestrator)’로 옮기고 있다. 전 세계 지역보건 인력을 대신해 WHO 가이드라인과 글로벌 기금 구조를 움직이는 ‘커뮤니티 헬스 임팩트 연합(CHIC)’, 아프리카 10여 개국에서 지역 보건 인력을 공식 보건 시스템 안으로 편입시키려는 ‘아프리카 프론트라인 퍼스트(Africa Frontline First)’ 같은 연합체가 대표적인 파트너다. 스콜 재단은 이들에게 장기·유연 자금을 지원하는 동시에, 존슨앤존슨 재단·글로벌펀드 등 대형 기금이 뒤따라 들어오도록 ‘마중물 자본(catalytic capital)’ 역할을 한다.

이런 ‘보이지 않는 조정자’들을 체계적으로 묶어 키우기 위해 2023년에는 나일카니 필란트로피, 뉴프로핏 등과 함께 ‘기하급수적 변화 센터(Centre for Exponential Change·C4EC)’를 세웠다. 개별 단체의 성과만을 따지기보다, 시스템을 움직이느라 번번이 자금과 인력 부족에 시달렸던 오케스트레이터들에게 자본과 역량 강화 프로그램을 제공해 ‘시스템을 움직이는 사람들’이 버티지 못하고 소진되는 악순환을 끊어보겠다는 취지다.

스콜 재단의 실험이 향하는 지점은 비교적 명확하다. 한 명의 사회혁신가나 한 조직의 성장에 기대 성과를 끌어내기보다, 스스로의 일을 “연결하고 조율하며 뒤에서 받쳐주는 일”로 다시 정의하려는 것이다. ‘누가 이길지를 고르는 심판’이 아니라, 서로 다른 플레이어들이 한 판 안에서 호흡을 맞출 수 있도록 판을 짜는 조정자로서의 역할이다. ‘임팩트 베팅’의 시대를 연 스콜 재단이, 이제는 복잡한 시스템을 움직이는 ‘보이지 않는 조율자’를 세우는 데 집중하는 이유가 여기에 있다.

김경하·채예빈 더나은미래 기자