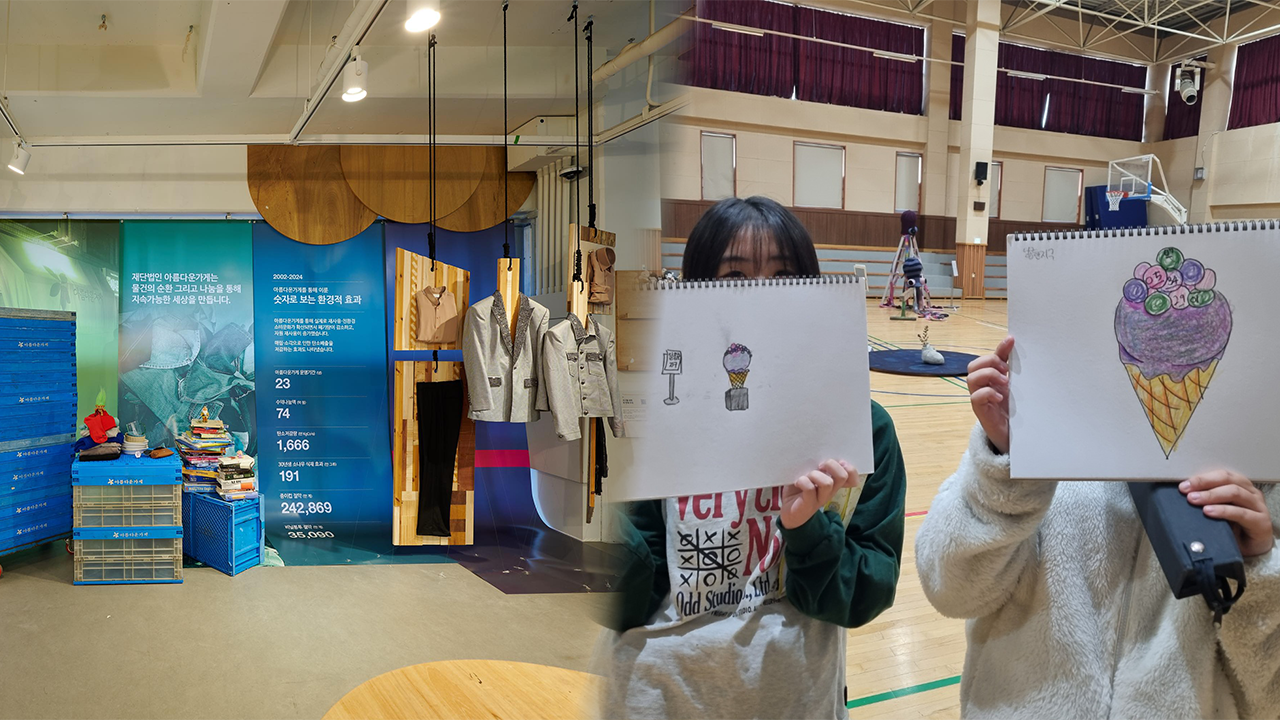

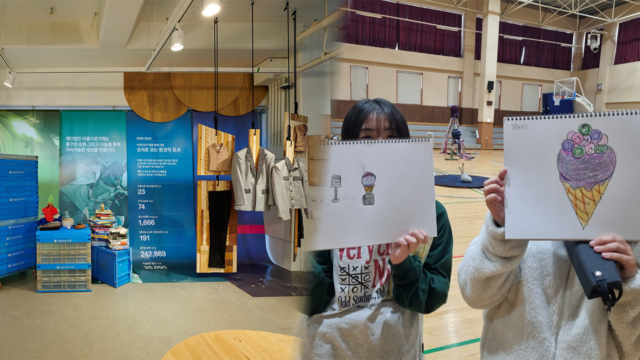

의미와 성장 사이에서 흔들리는 새로운 세대의 선택 Z세대와 조직, ‘그럼에도 불구하고’ 서로를 선택하는 이유 밀레니얼 세대에게 임팩트 커리어는 재미와 의미를 동시에 추구할 수 있는 새로운 희망의 선택지였다. 기존의 성장 경로와는 다른 방식으로 세상을 바꿀 수 있다는 가능성, 그리고 그 과정에서 나 역시 성장할 수 있다는 기대가 많은 사람을 생태계로 이끌었다. 그렇게 임팩트 커리어는 하나의 ‘희망의 선택지’로 한 사이클을 돌았다. 시간이 흐르며 성과도 분명히 쌓였다. 그러나 동시에 한계도 드러났다. 임팩트 생태계는 여전히 불확실성과 자원 부족 속에서 버텨야 하는 영역에 가깝다. 의미는 분명하지만, 이곳에서 커리어를 지속하기 위해서는 낭만만으로는 부족하다는 사실이 확인됐다. 이제 막 임팩트 커리어를 시작하는 Z세대는 이 현실을 모른 채 진입하지 않는다. 장밋빛 미래가 아니라, 한계와 가능성이 공존하는 구조를 인식한 채 선택한다. 공정함과 진정성에 민감한 이 세대에게 ‘사회적 가치’는 구호가 아니라 검증의 대상이다. 이 조직이 말하는 가치는 실제로 구현되는가, 그 안에서 나는 성장할 수 있는가를 냉정하게 묻는다. 반대로, 조직 입장에서도 Z세대를 신입으로 채용하는 일은 쉽지 않다. 불안정한 자원 흐름, 체계화되지 않은 시스템, 충분한 온보딩 구조를 갖추기 어려운 현실 속에서 경험이 부족한 인력을 받아들이는 것은 일종의 배팅에 가깝다. 여기에 AI 확산이라는 변수까지 더해졌다. 반복 업무가 자동화되는 시대에 신입을 뽑는 일은 효율성의 관점에서 더 복잡한 판단이 된다. 결국 Z세대가 임팩트 커리어를 선택하는 일도, 임팩트 조직이 Z세대를 선택하는 일도 모두 ‘그럼에도 불구하고’의 결단이다. ◇