미국의 재단 지형을 한 문장으로 요약하면 ‘개인재단이 중심이고 기업재단은 주변’입니다. 한국의 상식으로 보면 낯설 수 있습니다. 기업이 커지고 기업의 사회공헌이 일상이 된 사회라면 기업재단이 가장 큰 축일 것이라고 예상하기 쉽기 때문입니다. 그러나 미국에서 사적 재단(private foundation)의 중심은 개인·가족 재단이며, 이 구조를 이해하려면 먼저 미국 재단을 유형으로 정리해 볼 필요가 있습니다.

미국의 사적 재단은 대체로 네 가지 유형으로 구분됩니다. 개인 또는 가족이 설립한 독립재단(Independent foundation)이 가장 큰 축이며, 개인재단(Individual foundation)·가족재단(Family foundation)으로도 불립니다. 2024년 기준 약 12만 개에 달하는 미국 재단 가운데 약 89%가 이 유형에 해당하며, 게이츠 재단(Bill & Melinda Gates Foundation), 맥아더 재단(MacArthur Foundation), 포드 재단(Ford Foundation) 같은 사례가 여기에 속합니다.

둘째, 직접사업재단(Operating foundation)으로, 보조금 배분(grantmaking)보다는 자체 프로그램 운영을 중심으로 활동하는 재단입니다. 전체 재단의 약 7%를 차지하며, 대표적인 사례로는 게티 센터(Getty Center)와 게티 빌라 박물관(Getty Villa Museaum)를 운영하는 J. 폴 게티 트러스트(The J. Paul Getty Trust)를 들 수 있습니다.

셋째, 기업이 직접 설립한 기업재단(Corporate foundation)이 있습니다. 이는 전체 재단의 약 3% 수준으로, 월마트 재단(Walmart Foundation), 구글재단(Google.org), 마이크로소프트 필란트로피(Microsoft Philanthropies), 제이피 모건 체이스 재단(JPMorgan Chase Foundation) 등이 있습니다.

마지막으로, 지역재단(Community foundation)은 여러 기부자(개인, 가족, 기업)의 자금을 모아 지역 이슈에 대응하는 공익 활동을 지원하며, 재단의 약 1%를 차지합니다. 1914년 설립된 ‘클리블랜드 커뮤니티 재단(Cleveland Community Foundation)’이 시초며, 미국에서 가장 큰 규모의 펀드를 제공하는 지역 재단은 실리콘밸리 지역 재단(Silicon Valley Community Foundation, SVCF)입니다.

개인재단이 이렇게 두드러지는 배경을 가장 단순하게 잡으면, “미국은 개인 기부가 크고, 개인 기부를 유인하는 제도 장치가 강하며, 기업 기부는 늘 ‘동기’ 검증을 받는다”로 정리할 수 있습니다.

미국의 대표적인 기부 통계 지표인 Giving USA에 따르면 2024년 미국의 총 기부는 약 5925억 달러(한화 약 770조)이고, 이 가운데 개인 기부가 3925억 달러로 약 66.2%를 차지합니다. 반면, 기업 기부는 7%, 유산 기부는 8%, 재단 기부는 19%로 집계됩니다. 이 숫자 하나만으로도 미국 필란트로피가 개인 기부 중심으로 굴러가는 구조임을 확인할 수 있습니다.

또한 전체 기부금의 66.2%를 차지하는 개인 기부금 중 상당 부분이 고소득·고자산층 기부자들로부터 발생합니다. 공식 통계로 명확히 확인되지는 않지만, 전체 개인 기부의 약 80%가 상위 20%의 기부자에 의해 이루어진다는 분석도 있습니다.

대표적인 사례로, 맥켄지 스콧(MacKenzie Scott)은 2024년 한 해에만 약 160억 달러(약 21조 4500억 원)를 기부했으며, 마이클 블룸버그(Michael Bloomberg) 또한 같은 해 약 47억 달러(약 6조 1100억 원)를 존스홉킨스 대학 (Johns Hopkins University) 등 다앙한 자선단체에 기부한 것으로 알려져 있습니다. 미국 상위 50명의 기부자가 2024년 한해 동안 총 약 162억 달러(한화 약 21조 원)를 기부했다는 연구 결과도 있습니다.

개인 기부가 큰 이유는 먼저, 세제 유인이 명확하기 때문입니다. 현행 미국 제도에서 개인은 총소득(Adjusted Gross Income)의 최대 60%까지 기부금 공제를 받을 수 있는 반면, 기업은 과세소득(Taxable Income)의 최대 10%까지만 공제가 가능합니다. 개인이 기부하기에 더 유리한 인센티브가 제도적으로 설계돼 있고, 이 인센티브가 개인의 고액 기부와 개인재단 설립을 뒷받침해 온 측면이 큽니다.

또 하나의 축은 기업 기부에 대한 반감, 정확히는 ‘기업의 사회적 메시지와 공익 기여를 쉽게 믿지 않는 문화’입니다. 미국에서는 기업이 CSR을 말하는 순간, 그것이 순수한 공익 주장인지, 소비자를 설득하기 위한 상업적 표현(commercial speech)인지 따져 묻는 시선이 강하게 작동해 왔습니다.

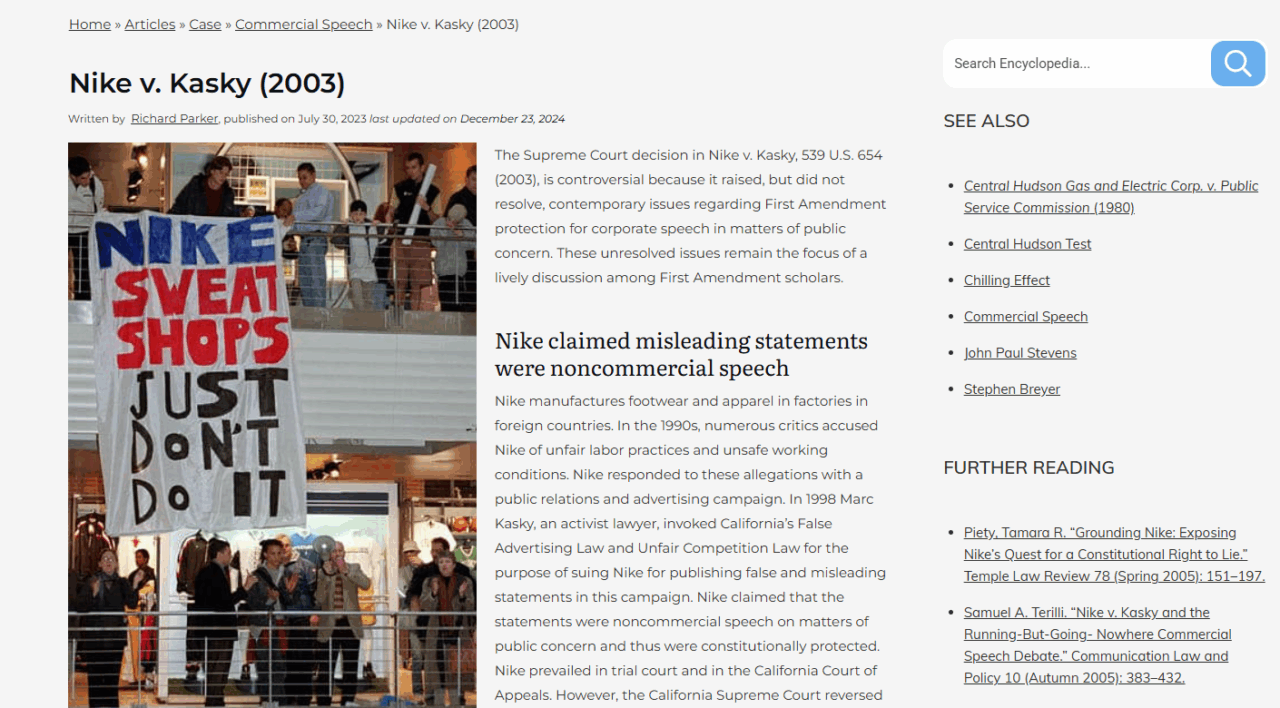

대표적인 사례가 2003년 ‘나이키 대 카스키(Nike, Inc. v. Kasky)’ 사건입니다. 1990년대 후반 나이키는 아시아 공장의 노동 착취 논란이 불거지자 대대적인 기업의 사회적 책임(CSR) 캠페인을 전개하며 “노동 환경을 개선하고 있다”고 주장했습니다. 그러나 인권운동가 마크 카스키(Marc Kasky)는 이러한 메시지가 사실과 다르다며 허위 광고에 해당한다고 문제를 제기했고, 캘리포니아 법원은 나이키의 CSR 메시지를 소비자의 구매 판단에 영향을 주려는 ‘상업적 표현(commercial speech)’으로 보았습니다. 기업의 사회공헌이 홍보 목적과 결합하는 순간, 법적 책임과 사회적 검증이 뒤따를 수 있다는 경계선을 분명히 그은 사건으로 읽힙니다.

또 다른 사례로는 2015년 마크 저커버그(Mark Zuckerberg)가 설립한 ‘챈 저커버그 이니셔티브(Chan Zuckerberg Initiative, CZI)’를 들 수 있습니다. 저커버그는 딸의 출생을 계기로 자신의 지분 99%를 사회에 환원하겠다고 발표했지만, 전통적인 비영리 재단이 아니라 LLC(유한책임회사) 형태를 택했습니다. 이 선택은 곧바로 논란을 불렀습니다. 비영리 재단보다 정보 공개 의무가 느슨하고, 정치적 로비 등 영향력 행사의 여지가 더 크다는 지적이 제기되면서, 그의 ‘환원’이 공익 실천이라기보다 통제권 유지와 이미지 관리에 가까운 전략일 수 있다는 의구심이 제기되고 있습니다.

마지막으로, 1990년대 ‘게이츠 도서관 재단(Gates Library Foundation)’을 둘러싼 논쟁도 시사점이 큽니다. 빌 게이츠는 공공 도서관에 컴퓨터와 소프트웨어를 대규모로 무상 제공했지만, 미국도서관협회(ALA)는 이례적으로 강한 우려를 담은 결의안을 채택하며 특정 기업 기술에 대한 종속(lock-in), 시장 독점, 공공기관의 장기 발전 우선순위가 기부자의 선택에 의해 왜곡될 가능성을 문제 삼았습니다. 미국도서관협회는 빌 게이츠의 기부에 대해 다음과 같은 질문을 던졌습니다.

- 제품 홍보와 시장 독점 : 게이츠의 기부가 단순히 정보 격차 해소를 위한 것인가, 아니면 마이크로소프트(MS) 제품을 홍보하고 시장 점유율을 극대화하기 위한 도구인가?

- 공공 도서관의 종속 : 기부되는 엄청난 양의 소프트웨어가 MS 제품에 한정되어 있다면, 결국 공공 도서관의 디지털 생태계가 특정 기업의 기술에 종속(Lock-in)될 위험이 크다.

- 발전 우선순위의 왜곡: 자선가의 막대한 자본이 투입됨으로써, 도서관이 스스로 세운 장기적 발전 계획보다는 기부자의 입맛에 맞는 전자 서비스 중심으로 도서관의 운영 우선순위가 뒤바뀔 수 있다.

나이키, 저커버그, 게이츠 사례가 공통으로 보여주는 대목도 여기에 있습니다. 기부나 사회공헌이 기업의 이익과 겹치거나, 전략적 계산이 개입됐다는 의심이 커지는 순간, 기부의 순수성이 의심받을 수 있다는 것입니다. 이런 흐름에서 고액 기부자들은 기업재단을 전면에 세우기보다 기업과 분리된 개인·가족 재단을 통해 목적과 원칙을 분명히 하고, 상대적으로 중립적인 형태로 필란트로피를 수행해 왔습니다.

물론 이것이 기업의 CSR 자체를 부정한다는 뜻은 아닙니다. 기업은 기업대로 이해관계가 얽힌 영역에서 책임을 다하고, 창업자나 그 가족, 초고소득 개인은 기업 바깥의 재단을 통해 교육·보건·문화·환경 같은 공공 의제에 장기 자본을 투입하는 방식으로 역할을 나눠 왔습니다. 미국의 재단 지형이 ‘개인재단 중심’으로 굳어진 배경에는, 바로 이 역할 분담을 요구해 온 사회의 시선이 깔려 있습니다.

미국에서 개인재단이 기업재단보다 압도적으로 많은 현상은 “부유층이 원래 그렇게 기부한다”로는 설명이 끝나지 않습니다. 개인 기부를 강하게 유인하는 세제 구조, 기업의 사회공헌 메시지를 상업적 표현으로까지 따져 묻는 감시, 그리고 공공성과 순수성에 대한 높은 기대가 함께 작동해 왔습니다. 이 조건들이 겹치면서 성공한 기업가들은 기업과 재단을 분리하고, 개인 또는 가족 재단이라는 형태로 공익성을 유지하려 했습니다. 미국의 개인재단 중심 필란트로피는 결국 제도 선택의 문제가 아니라, 신뢰와 공공성을 지키기 위해 형성된 사회적 합의의 결과에 가깝습니다.

김성주 노스캐롤라이나주립대 교수

필자 소개

미국 노스캐롤라이나주립대학교(North Carolina State University) 사회복지학과 및 행정학과 부교수로 재직하며, 비영리조직, 시민사회, 자선·기부, 사회적 형평성을 중심으로 연구와 교육을 수행하고 있다. 한국과 미국에서의 학문 및 실무 경험을 바탕으로 비영리 경영(Nonprofit management), 비영리 교육과 필란트로피(Philanthropy studies)에 관한 국제 비교 연구와 정책 자문 활동을 이어가고 있다. 연구와 교육뿐 아니라, 학문적 지식을 사회적 실천으로 연결하는 데에도 관심을 두고 있으며, 비영리 조직의 역량 강화, 시민사회 생태계의 발전, 그리고 보다 공정하고 포용적인 사회를 위한 제도적 기반을 모색하는 데 지속적으로 힘쓰고 있다.