국내 체류 외국인은 2025년 6월 기준 270만 명에 이른다. 결혼 이주 여성만 해도 약 14만6000명으로, 2006년과 비교해 77%가량 늘었다. 한국 사회는 이미 다문화·다언어 환경으로 진입했지만, 이주민이 필요한 정보를 제때, 제대로 얻을 수 있는 구조는 여전히 취약하다.

정부와 지자체는 각종 안내서와 정보 플랫폼을 마련해 왔지만, 언어와 문화의 장벽 앞에서 정보는 종종 전달되지 않는다. 자녀 양육, 의료, 주거, 생계와 같은 기본적인 생활 정보조차 이주 여성에게는 닿지 않는 경우가 많다. 정보 접근성의 격차는 단순한 편의의 문제가 아니라 안전과 건강, 정착과 자립으로 이어지는 구조적 문제다.

이 질문에 답을 찾기 위해 아산 프론티어 아카데미 14기 사회혁신 프로젝트 팀 ‘코끼리마루’는 지난해 9월 독일과 네덜란드를 찾았다. 이주민과 난민을 국가 공동체의 일부로 받아들여 온 두 나라는, 이주민의 정보 접근성을 어떻게 설계하고 있을까.

◇ 베를린에서 본 ‘사람’ 중심 정보 설계

베를린에서 방문한 ‘핸드북 독일(Handbook Germany)’은 다양한 배경의 언론인들이 주축이 돼 만든 비영리 단체로, 독일 사회에 새로 도착한 이주민과 난민을 위한 디지털 정보 플랫폼을 운영한다. 독일어·영어·터키어 등 9개 언어로 제공되는 정보는 단순 번역이 아니었다. 담당자가 직접 선별하고 맥락을 보완한 콘텐츠였다. 체류 자격 같은 법·행정 정보부터 일상 속 정신 건강까지, 이주민이 실제로 마주하는 질문을 중심에 두고 내용을 설계했다.

플랫폼 안의 커뮤니티 포럼도 인상적이었다. 이용자의 질문에 다른 이주민과 전문가, 커뮤니티 매니저가 함께 답하며 경험과 정보가 축적되는 구조였다. 이곳에서 정보는 일방적으로 ‘전달’되지 않는다. 질문과 답변이 오가며 신뢰가 쌓이고, 지식은 살아 있는 형태로 확장된다.

실제로 플랫폼에는 이주민이 겪은 구체적 행정 문제가 질문으로 올라온다. 한 엔지니어는 독일 취업 비자가 연봉 기준을 충족했음에도, 지역 통상 임금 수준을 이유로 거절된 사례를 공유했다. 다른 이용자들은 관련 제도 기준을 설명하는 동시에, 이의 제기 가능성이나 지역 변경 등 현실적인 대응 방안을 함께 제시했다.

핸드북 인근에 위치한 ‘쿠브(KuB)’는 법률·의료·심리 서비스를 통합 제공하는 오프라인 기관이다. 다양한 전문가가 한 공간에 상주하며 즉각적인 상담을 지원한다. 슈테펜 술리마(Stephen Sulimma) 사무국장은 “이주민도 자신의 삶의 전문가”라고 말했다. 문제를 대신 해결해 주기보다, 스스로 선택할 수 있도록 충분한 정보를 제공하는 것이 기관의 역할이라는 설명이었다.

두 기관에서 공통적으로 확인한 원칙은 분명했다. 기술보다 사람이 우선이고, 정보 제공의 목적은 ‘관리’가 아니라 ‘이해’라는 점이다.

◇ 기술은 수단, 설계는 사람의 몫

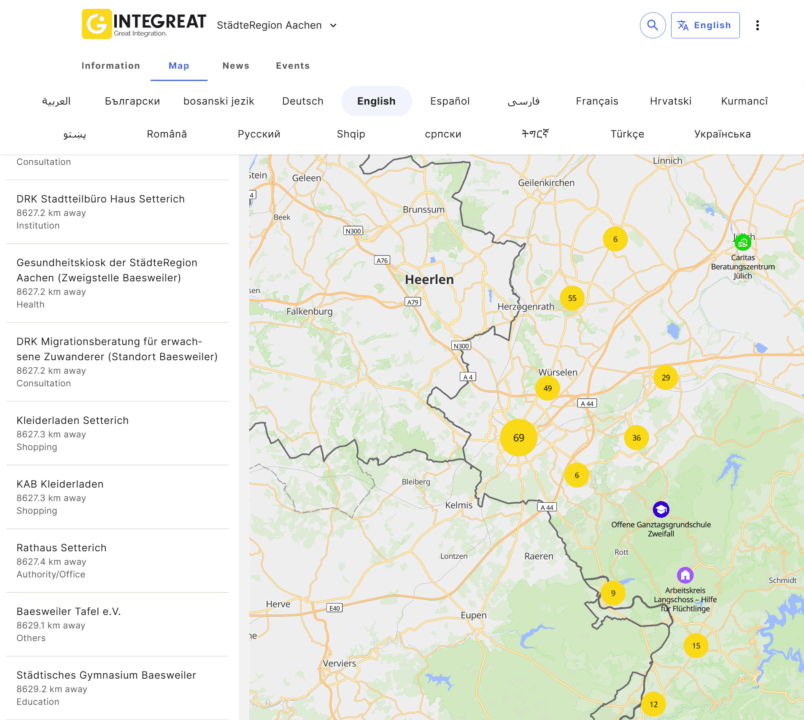

쾰른에서 만난 ‘인터그레이트(Integreat)’는 지도 기반 정보 플랫폼을 운영하는 비영리 소셜 스타트업이다. 2015년 독일 내 난민 수용이 늘며 대학생들이 아우크스부르크의 비영리 단체와 협력하여 만든 앱은 이제 연간 500만 회 이상의 페이지 뷰를 기록하는 독일 내 최대 이주민 정보 플랫폼으로 거듭났다. 법률, 복지, 문화 등 정착에 필요한 정보를 지역별로 정리해 제공하며, 독일 내 약 140개 지자체와 협력하는 B2G 모델을 구축했다.

전체 인력 40명 중 절반 이상(22명)이 개발자일 만큼 기술 역량이 강점이지만, 출발점은 오프라인 정보의 한계였다. 다니엘 케네(Daniel Kehne) 대표는 “인쇄 후 실시간으로 바뀌는 정보를 빠르게 반영하기 어려운 전통적 오프라인 카탈로그의 구조적 문제를 해결하기 위해 스마트폰을 매개로 온·오프라인 어디서든 거주 지역의 필요 정보를 확인할 수 있는 서비스를 기획했다”고 말했다. AI 기반 자동 번역과 오픈소스를 적극 활용하며, 이주민이 직면한 언어 장벽을 기술로 해결하고 있었다.

네덜란드의 로테르담은 전체 인구의 절반가량이 이주 배경을 지닌 항만 도시다. 제2차 세계 대전 때 나치 독일의 공습으로 거의 완파되었으나, 전후 복구를 통해 지금의 모습을 갖췄다. 전쟁으로 폐허가 됐던 도시가 재건 과정에서 선택한 방향은 ‘배제 없는 성장’이었다.

로테르담 에라스무스대(Erasmus University Rotterdam) 산하 아이에이치에스(IHS)는 도시 재건을 위해 1958년 설립된 이후, 이주와 도시 정책을 함께 연구해 왔다. 라써 헤릿츠 교수(Lasse Gerrits)는 “이주 정책의 핵심은 커뮤니티를 고립시키지 않는 것”이라며 “서로 섞이고 연결될 수 있는 구조를 만드는 것이 중요하다”고 강조했다.

이어 찾은 파울뤼스케르크(Pauluskerk)는 교회이자 커뮤니티 센터였다. 주간 1000명이 넘는 홈리스와 난민, 이주민이 드나드는 이 공간에서 자원봉사자 로라(Laura)는 “노숙은 상황이지 정체성이 아니다”라고 말했다. 지원의 언어부터 사람이 중심에 놓여 있는 것이다.

독일과 네덜란드의 현장은 이주 여성의 정보 접근성 문제가 단순히 기술이나 콘텐츠 부족의 문제가 아님을 보여주었다. 공공과 민간이 함께 설계한 구조, 지역 기반의 신뢰, 당사자를 주체로 인정하는 태도가 맞물릴 때 정보는 비로소 작동했다.

한국 사회에도 같은 질문이 남는다. 이주민이 안전하게 정보를 찾고, 스스로 선택할 수 있는 환경은 어떻게 만들어질 수 있을까. 정보 전달을 넘어 신뢰와 관계를 축적하는 구조를 설계하지 않는다면, 접근성의 격차는 반복될 수밖에 없다. 이제 정보 정책 역시 ‘얼마나 제공했는가’가 아니라, ‘누가, 어떻게 이해했는가’를 묻는 단계로 나아가야 한다.

박수영 네이버 해피빈 매니저

필자 소개

최선, 감사, 나눔의 삶을 꿈꾸며 국제구호개발 NGO를 시작으로 약 10년간 소셜섹터에서 애써 왔다. 지금은 네이버 해피빈에서 사회적 경제 주체과 소상공인을 위한 크라우드 펀딩과 공감가게 서비스를 담당하고 있다. 여전히 ‘내 삶으로 인해 세상이 1g이라도 나아지면 좋겠다’는 문장을 마음에 품고 더 나은 미래를 희망한다.