미국의 사적 재단(private foundation)이 가능했던 조건은 ‘돈’이 아니라 ‘규칙’이었습니다. 앞선 편에서 다트머스 판결을 통해 비영리 조직이 정치의 손길로부터 일정한 거리를 확보했고, 그 위에서 장기 설계가 가능해졌음을 살펴봤습니다. 그러나 이것만으로는 필란트로피가 굴러가지 않습니다.

필란트로피는 조직과 자본, 그리고 ‘의도’가 함께 작동하는 장치입니다. 조직이 아무리 튼튼해도 기부자의 목적이 쉽게 흐려지거나 뒤집힌다면, 기부는 장기적 공익 설계가 아니라 일회성 이벤트로 남기 쉽습니다. 미국 필란트로피가 ‘기부자의 의도(donor intent)’를 제도적으로 다뤄 왔다는 사실을 보여주는 대표 사건이 1844년 연방대법원 판결, 이른바 ‘스티븐 지라드 유언 소송(Stephen Girard Will Case)’입니다.

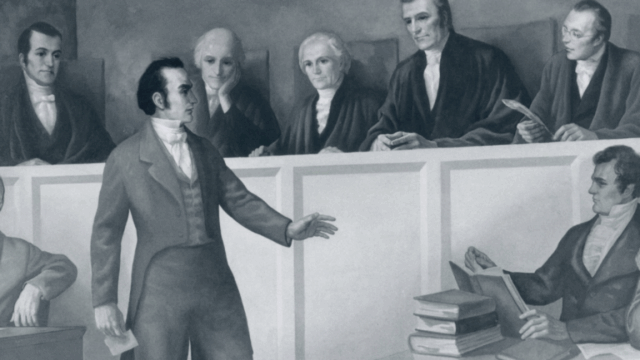

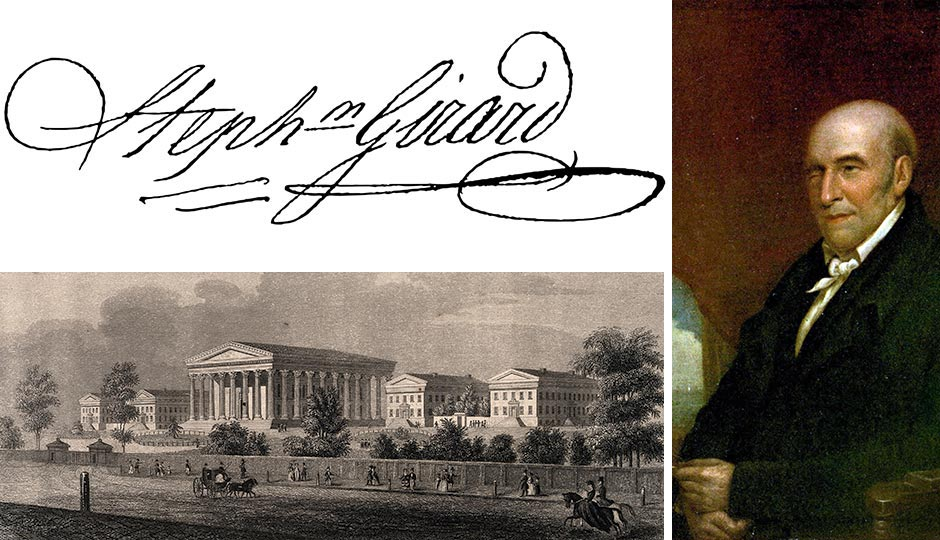

스티븐 지라드는 프랑스 출신 이민자이자 당대 미국에서 가장 부유한 상인으로 꼽히는 인물이었습니다. 그는 사망 전 유언을 통해 막대한 재산을 필라델피아시에 기부하고, 가난한 고아를 위한 교육기관인 ‘지라드 칼리지(Girard College)’를 설립하도록 했습니다. 여기까지는 흔한 자선 기부처럼 보일 수 있습니다. 논쟁은 ‘조건’에서 시작됐습니다.

지라드의 유언에는 “성직자는 학교 운영에 관여할 수 없고, 수혜 아동에게 특정 종교를 강요하지 않는다”는 조항이 담겨 있었습니다. 당시 미국 사회에서 종교와 교육의 관계가 촘촘히 얽혀 있던 점을 감안하면, 이 조항은 단순한 운영 원칙이 아니라 정치적·사회적 파장을 부르는 선언에 가까웠습니다.

유언이 공개되자 지역사회와 종교 단체는 즉각 반발했습니다. 그들은 해당 조항이 종교의 의무를 침해하고 공공정책에 위배된다며 소송을 제기했습니다. 다시 말해 쟁점은 ‘기부를 했느냐’가 아니라 ‘기부자가 공익 목적 아래 어디까지 설계할 권리를 갖느냐’였습니다. 기부자가 공익을 위해 자산을 출연할 때, 그 목적과 운영 방식을 구체적으로 규정할 권리가 있는가. 그 권리가 사회가 공유하는 가치와 충돌한다고 주장될 때, 법은 무엇을 기준으로 판단해야 하는가. 이 질문은 오늘 한국에서도 반복됩니다. 기부금의 출처가 논쟁이 되거나, 기부 조건이 과도하다는 의심이 생길 때마다 사회는 같은 지점을 다시 묻습니다.

1844년 연방대법원은 지라드의 유언을 전면적으로 유효하다고 판단했습니다. 법원은 개인 기부자가 자신의 재산을 공익적 목적에 사용하도록 설계할 권리가 있으며, 종교 단체를 배제하는 조건 역시 헌법에 위배되지 않는다고 봤습니다. 이 판결은 기부자 의도(donor intent)를 강하게 보호한 결정으로 해석됩니다. 개인이 자신의 가치와 철학을 재산의 사용 목적과 운영 방식에 반영할 수 있고, 공익의 틀 안에서 그 설계가 존중될 수 있음을 분명히 했기 때문입니다.

이 판결의 함의는 단순히 “기부자의 뜻을 존중하자”에 그치지 않습니다. 첫째, 자선이 개인의 선행을 넘어 ‘사회적 비전의 제도화’ 수단이 될 수 있음을 보여줍니다. 기부는 감정의 발로가 아니라, 특정한 공익 목표를 향해 자원을 배치하는 설계가 될 수 있다는 뜻입니다. 둘째, 기부자 의도가 법적으로 보호될수록 고액 기부와 장기 기부의 유인이 커집니다. 자신의 의도가 시간이 지나도 유지된다는 믿음은, 기부를 ‘한 번의 결단’에서 ‘지속 가능한 약속’으로 바꿉니다. 셋째, 이런 확신은 사적 재단의 등장을 촉진하는 사회적 환경을 만듭니다. “내가 설계한 공익 목적이 유지될 수 있다”는 제도적 신뢰가 생기면서, 더 많은 독지가들이 기부에 적극적으로 참여하게 되는 촉진 요인이 됐습니다.

정리하자면, 다트머스 판결이 비영리 조직의 독립성과 연속성을 세웠다면, 지라드 유언 판결은 기부자의 의도(donor intent)를 제도 안에 올려놓았습니다. 조직이 오래 서고, 기부의 목적도 오래 남을 수 있게 되면서 미국의 자선은 개인의 산발적 선의에 머무르지 않고 ‘계획된 공공 개입’으로 확장될 조건을 갖췄습니다. 사적 재단이 개인의 이름을 단 ‘돈의 조직’이 아니라, 사회적 목적을 장기 운용하는 ‘공익의 장치’로 진화할 수 있었던 출발점도 결국 이 두 축에 있습니다.

김성주 노스캐롤라이나주립대 교수

필자 소개

미국 노스캐롤라이나주립대학교(North Carolina State University) 사회복지학과 및 행정학과 부교수로 재직하며, 비영리조직, 시민사회, 자선·기부, 사회적 형평성을 중심으로 연구와 교육을 수행하고 있다. 한국과 미국에서의 학문 및 실무 경험을 바탕으로 비영리 경영(Nonprofit management), 비영리 교육과 필란트로피(Philanthropy studies)에 관한 국제 비교 연구와 정책 자문 활동을 이어가고 있다. 연구와 교육뿐 아니라, 학문적 지식을 사회적 실천으로 연결하는 데에도 관심을 두고 있으며, 비영리 조직의 역량 강화, 시민사회 생태계의 발전, 그리고 보다 공정하고 포용적인 사회를 위한 제도적 기반을 모색하는 데 지속적으로 힘쓰고 있다.