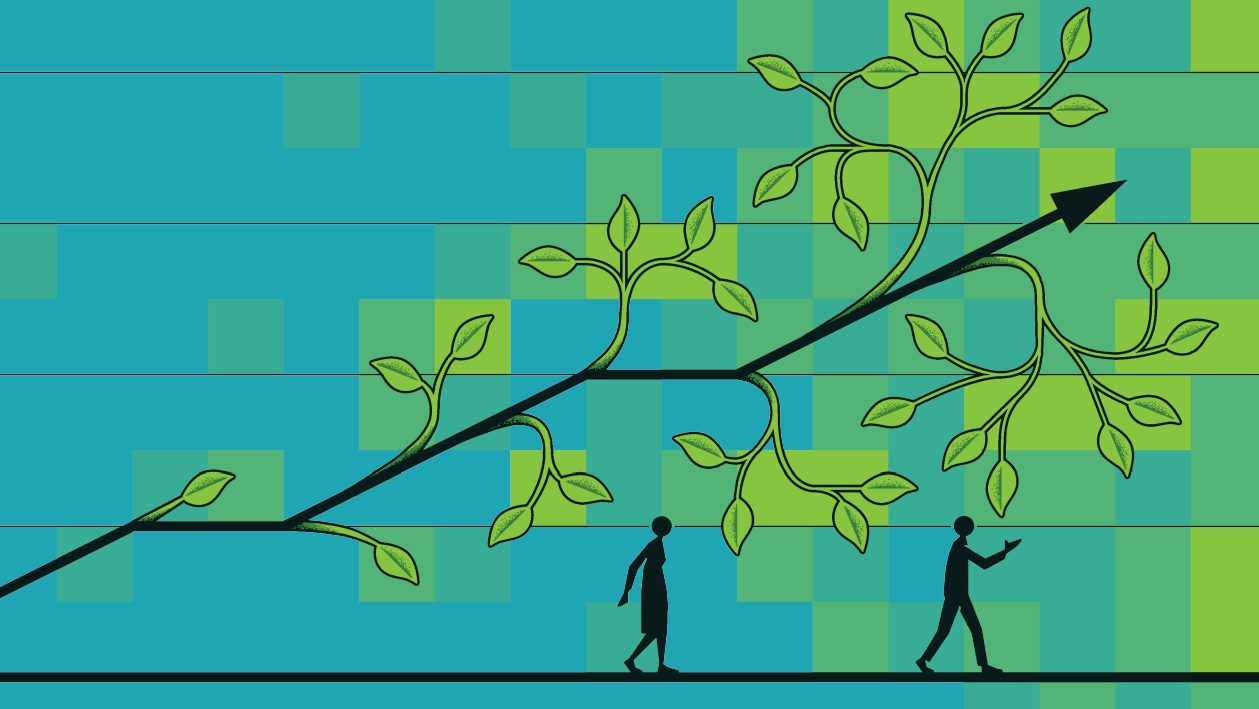

사회적가치연구원 ‘2026 가치와 성장 포럼’ 개최SPC 모델·가치 기반 성장 전략 제시 한국 경제가 저성장 국면에 접어든 가운데 사회문제 해결을 새로운 성장 전략으로 삼아야 한다는 제안이 나왔다. 소득 격차와 양극화 등 사회적 비용이 경제 성장의 제약 요인이 되고 있는 만큼, 사회적 가치를 경제 시스템에 결합한 ‘가치 기반 성장’이 필요하다는 것이다. 사회적가치연구원(CSES)은 지난 10일 서울 강남구 한국고등교육재단 컨퍼런스홀에서 ‘2026 가치와 성장 포럼’을 개최했다. ‘저성장 돌파구, 솔루션의 변화’를 주제로 열린 이번 포럼은 경제 성장과 사회적 가치의 관계를 재조명하고, 사회문제 해결이 어떻게 실질적인 경제 성장 동력으로 이어질 수 있는지 논의하기 위해 마련됐다. 이날 행사에는 사회적가치연구원의 이사장인 최태원 SK그룹 회장과 윤호중 행정안전부 장관을 비롯해 학계·정책 전문가, 기업 관계자 등 150여 명이 참석했다. 나석권 사회적가치연구원 대표이사는 개회사에서 “아인슈타인 박사는 ‘문제를 만들 때의 사고방식으로는 문제를 풀 수 없다’는 말을 남겼다”며 “이를 성장에 투영해 보면 우리가 알고 있던 성장의 개념이 바뀌어야 하고, 그때 등장하는 것이 바로 ‘가치’”라고 말했다. 그는 이어 “현재 자본주의 사회에서 발생하는 문제를 나중에 해결할 비용으로만 생각한다면 지속적인 성장은 어렵다”고 이야기했다. ◇ 성장 멈춘 한국 경제, 사회적 가치 ‘성장 해법’으로 포럼에서는 먼저 한국 경제가 양적 성장의 한계에 도달했다는 진단이 제시됐다. 이재원 한국은행 경제연구원장은 “지난 60년 동안 한국은 1인당 GDP가 연평균 6%씩 성장했지만 2000년대 중반부터 잠재 성장률이 급격히 하락했다”며 “인구 감소와 생산성 둔화가 이어지면 20~30년 뒤 잠재성장률이