최근 투자 시장에 ‘겨울’이 왔다며, 스타트업의 변화에 관심이 쏠리고 있다. 미래의 찬란한 ‘유니콘’보다는 안정적인 수익을 바탕으로 성장하는 ‘켄타로우스’형 스타트업이 돼야 한다고 하고, 스타트업이 스스로 냉정히 되돌아봐야 할 때라고도 한다.

시시각각 변하는 시장 상황을 마주해야 하는 스타트업은 미래를 향해 바삐 달려갈 수밖에 없다. 전속력으로 내달리는 와중에 뒤를 돌아보는 건 어려운 일이다. 차갑게 변한 시장은 미래에 집중하던 스타트업 업계에 잠시 머리를 식히고, 기업의 본질과 경영 전반을 되돌아볼 기회를 준 것으로 생각한다.

모든 스타트업이 생존과 성장에 대해 고민하는 시점에서 기업들은 어떤 결론을 내려야 할까. 비슷한 상황을 맞아 정반대의 길을 걸었던 두 기업의 이야기를 나눠보려 한다.

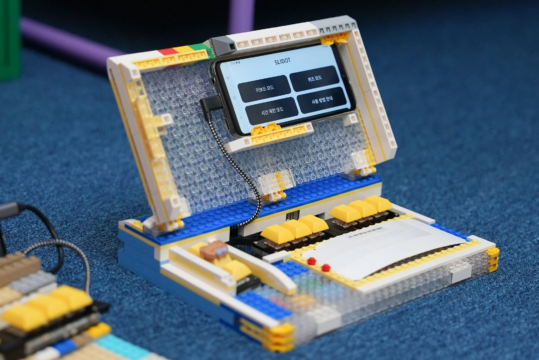

덴마크 완구 기업 ‘레고(LEGO)’는 2003년 요르겐비그 크누스토르프 CEO 취임 당시 레고 블록의 특허 종료와 비디오 게임 등장의 영향으로 ‘혁신의 굴레’에 빠져 있었다. 전방위적인 사업 확장은 회사의 경영 상황을 크게 악화시켰다. 구원투수로 등장한 신임 CEO가 답을 찾을 수 있었던 곳은 70년의 역사를 가진 레고의 기록 보관소였다. 지적성장을 촉진하는 ‘좋은 놀이’를 아이들이 할 수 있도록 돕는 레고의 초기 사명을 떠올린 것이다.

이후 레고는 회사 이름에 담긴 ‘재미있게 논다(Leg Godt)’라는 핵심 가치에 집중하면서, 이익이 나지 않는 비주력 사업을 정리했다. 블록 종류를 효율화하면서 표준 블록의 비율을 70%로 높이는 등 비용 절감과 동시에 본질에 충실한 경영으로 기조를 바꿨다. 단기적 성과에 매몰되기보다 확장할 수 있는 레고 블록 생태계를 만드는 데 주력한 것이다. 과거의 성공 공식을 되살리면서 레고는 다시 세계 최고의 완구 기업으로 거듭났다.

한편, 비슷한 상황에 정반대의 결정으로 위기를 돌파했던 기업이 있다. 바로 일본의 비디오 게임 회사 ‘닌텐도’다. 수제 꽃 카드를 만드는 회사로 시작된 닌텐도는 1960년대에는 트럼프 카드를 생산하고 있었다. 당시 카드 게임 시장은 급격히 저물고 있는 시장이었다. 디즈니와의 마케팅 협업에서 영감을 얻었던 닌텐도는 완구, 게임 시장으로 사업을 선회하는 결정을 내린다.

그렇게 1977년 닌텐도는 최초의 가정용 비디오 게임을 출시할 수 있었고, 1979년에는 코인 비디오 아케이드 게임을 위한 별도의 부서를 만들었다. 그렇게 닌텐도는 세계에서 가장 유명한 비디오 게임 회사 중 하나가 되었다.

레고의 역사가 기업의 본질에 충실해 다시 한번 도약한 사례라면, 닌텐도의 역사는 과거를 뒤로 하고 피봇을 통해 새로운 가능성을 연 사례다. 매번 느끼지만 아이를 키우는 것과 기업을 운영하는 것은 일부분 닮았다. 아이가 커가는 방식, 사람마다 성장하는 방식이 모두 다르듯 기업의 성공방식도 정답은 없다. 정론이 있다면 자신이 가진 본질이 무엇인가를 깨닫고 시장에 빠르게 적응하는 것이다.

자란다 역시 조직과 사업을 재정비하며 본질을 돌아보는 시기를 보내고 있다. 돌아본 과거를 통해 내리는 판단과 결정은 모두 다를 것이다. 다만 모든 스타트업이 지금의 상황을 사업을 재정비할 기회로 인식하고, 생존을 넘어 롱런할 수 있는 계기로 만들 수 있기를 희망한다.

장서정 자란다 대표