과거 민주화 운동부터 노동 운동, 인권·환경 운동까지. 그간 시민사회는 정부나 기업이 할 수 없는 일을 해내며 세상을 바꿔나갔다. 시민사회는 이러한 공익적인 영향력 때문에 ‘제3섹터’라고 불리기도 한다. 그럼에도 시민사회에 대한 정부의 보수적이고 차가운 시선에는 변함이 없다.

시민사회 단체들이 활동하기 위해서는 경제적인 비용이 필요하다. 최근에는 비영리법인의 수익사업이나 보조금 규모도 커지긴 했지만, 재정에서 가장 중요한 수입원은 여전히 후원금이다. 시민사회 단체의 운동성은 시민으로부터 시작된다는 점에서 시민 후원금은 단체의 본질이기도 하다. 그런데 정부는 여러 가지 법제도를 통해 시민사회 단체를 규제한다. 일차적으로는 민법, 공익법인의 설립 및 운영에 관한 법률, 사회복지사업법 등으로 법인 설립 단계부터 운영에 이르기까지 주무관청의 광범위한 관여가 이뤄진다. 또 후원금을 받고 지출하는 과정에서 법인세법, 소득세법, 상속세 및 증여세법에 따른 세제 혜택을 부여받는 대신 과세관청의 강력한 관리감독 아래 놓이게 된다. 심지어 모금행위를 적극적으로 할 경우 기부금품의 모집 및 사용에 관한 법률상 모집등록의무가 발생해, 내용 측면에서 중복 규제까지 받게 된다. 최근 논의되는 시민공익위원회 도입과 관련한 제도 역시 감독행정의 효율화 측면이 강하다.

시민사회에서는 단체의 열악한 상황과 불필요한 중복 규제를 지적하며 지원의 필요성을 호소한다. 그러나 이따금 발생하는 기부금 횡령 같은 극히 일부의 사례에 목소리는 묻히고 만다. 반면 기부금에 대한 규제 강화를 외치는 입장도 존재하고, 이러한 주장의 반향이나 설득력을 무시하기 어려운 것 또한 사실이다.

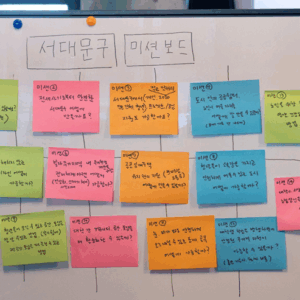

이처럼 시민사회 인프라가 어떤 방향을 향해 나가야 할지 혼란스러운 상황에서, 최근 작지만 의미 있는 움직임을 이어가는 모임이 하나 조직됐다. 바로 ‘공익네트워크 우리는’이다. ‘공익네트워크 우리는’은 단체의 투명성, 사회적 책무성을 고민하는 활동가들이 모인 자발적인 네트워크로 사회복지법인 함께걷는아이들, 사단법인 녹색연합, 사단법인 생명의숲, 컨선월드와이드, 재단법인 동천 등 여러 분야에서 활동하는 단체가 속해 있다. 또 서울시 NPO지원센터와 한국공익법인협회의 든든한 지원을 받고 있다. ‘공익네트워크 우리는’의 주요한 특징 중 하나는 실제 현장에서 단체 운영업무를 주업으로 하는 활동가들과 비영리 분야를 전문으로 하는 변호사, 회계사 등 전문가 그룹이 함께한다는 점이다. 단순히 이론적이고 관념적 차원에서 비영리 관련 법제도의 당위성을 논하는 것이 아니라, 각자가 가진 주관적 경험에 튼튼히 뿌리를 내리고 서로 어려움을 나누면서 스스로 해결책을 찾아가는 모임이다.

‘공익네트워크 우리는’의 고민은 결국 시민사회 전체가 고민해야 할 문제다. 정부는 시민사회의 이러한 자발적 네트워크 활동을 주의 깊게 살펴보아야 할 것이다. 시민사회와 정부가 같은 목표를 추구하는 협력관계에 있다면 향후 법제도 마련과 정책 방향 설정에도 보탬이 될 것이다. ‘공익네트워크 우리는’의 즐거운 시도를 우리가 모두 애정을 갖고 지켜봤으면 한다.

공동기획 | 조선일보 더나은미래·재단법인 동천