한국의 기후변화 완화 기술 확보 수준이 미국, 독일, 일본 등 선진국에 비해 뒤처진다는 분석이 나왔다.

17일 전국경제인연합회(전경련)는 ‘기후변화 완화 기술 특허 현황과 시사점’ 보고서를 발표했다. 보고서에는 OECD 자료를 바탕으로 한국과 기후변화 완화 기술 선도국인 미국, 일본, 독일의 기술 특허 수 등을 비교한 내용이 담겼다.

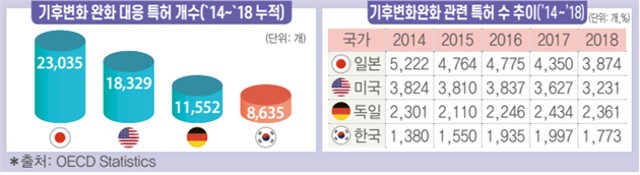

보고서에 따르면 2014년부터 2018년까지 한국의 기후변화 완화 기술 특허 누적 개수는 8635개로 일본의 3분의 1 수준에 불과했다. 일본은 같은 기간 특허 누적 개수가 2만3035개에 달했다. 한국의 기술 특허 수는 미국(1만8239개), 독일(1만1552개)과 비교해 봐도 뒤처지는 수준이었다.

특히 온실가스 포집·저장·활용(CCUS) 등의 핵심 분야에서 한국의 기술 경쟁력이 낮은 것으로 조사됐다. 한국은 ▲CCUS ▲폐수처리·폐기물 ▲건물·빌딩 ▲수송 기술 ▲제품생산·공정 ▲에너지 생산·전송·배분 등 주요 기술 6개 분야 가운데 에너지 생산·전송·배분을 제외한 5개 분야에서 비교 대상국 중 누적 특허 수가 최하위를 기록했다.

전경련은 한국이 기술 경쟁력에서 뒤처지는 원인으로 연구·개발에 대한 지원 부족을 꼽았다. 한국의 대기업 연구·개발(R&D) 지출에 대한 조세감면율은 2%로 2021년 기준 OECD 37개국 중 31위에 그쳤다. 조세감면율은 R&D 지출액에 대한 세금감면 수준, 보조금 지급 수준 등을 나타내는 지표다. 비교 대상국의 대기업 R&D 조세감면율은 독일 19%, 일본 17%, 미국 7% 등이었다. OECD 국가 중에서는 6개 국가가 한국보다 순위가 낮았지만, 수치상 조세감면 지원이 없는 것으로 나타나 대기업 R&D 지원 국가 중에서는 한국이 사실상 꼴찌였다.

한국의 R&D 지출이 비효율적이라는 점도 문제로 지적됐다. 한국 GDP(국내총생산) 대비 R&D 지출은 이스라엘에 이어 세계 2위 수준이지만, 특허 기술의 질적 수준이 낮다는 설명이다. 특허의 효율성·생산성·시장성 등 질적 수준을 나타내는 삼극특허(미국·유럽·일본 특허청에 모두 출원한 특허) 현황을 보면 한국의 삼극특허 비율은 15.1%로 일본(35.1%), 독일(30.5%), 미국(18.7%)과 비교해 저조한 수준이었다.

전경련은 “획기적인 탄소 저감을 위해 CCUS 등 주요 분야의 기술력 확보가 필요하다”며 “정부 주도의 R&D 외에도 대기업 등 민간 R&D 촉진을 위해 세제 지원 등의 적극적인 인센티브가 있어야 한다”고 했다.

강명윤 더나은미래 기자 mymy@chosun.com