포스코이앤씨·SPC 등 주요 산업 현장 사망사고 잇따라

지난해 포스코이앤씨와 SPC 등에서 시작된 중대재해 파장이 건설업을 넘어 조선·철강 등 산업계 전반으로 확산하며 기업 경영의 최대 리스크로 부상했다.

◇ 포스코이앤씨, ‘형식적 안전관리’ 드러나

최근 고용노동부는 지난해 근로자 사망 사고가 5건 발생한 포스코이앤씨에 대해 총 7억6800만 원의 과태료를 부과했다. 노동부가 지난해 8~10월 본사와 전국 62개 시공 현장을 대상으로 산업안전보건법 준수 여부를 감독한 결과다.

현장에서는 안전 난간·작업 발판 미설치, 굴착면 붕괴 방지 미흡 등 총 258건의 위법 행위가 적발됐다. 이 가운데 30건은 사법처리 대상이 됐고, 안전 교육 미실시와 안전 관리자 미선임 등 관리 책임 부실에 대해선 과태료 5억3200만 원이 부과됐다. 본사에서도 안전·보건 관리자 지연 선임, 산업안전보건관리비 부적정 사용 등 145건의 위반 사항이 확인돼 2억3600만 원의 과태료가 추가됐다.

노동부는 포스코이앤씨의 안전보건 관리 체계 자체에 구조적 문제가 있다고 판단했다. 안전보건최고책임자(CSO)와 안전 조직의 직급이 주요 사업본부보다 낮아 실질적인 통제가 어렵고, 현장 안전관리자의 정규직 비율도 34.2%로 주요 건설사 평균(40~60%)에 크게 못 미친다는 지적이다. 매출 대비 안전 투자 비율이 최근 축소된 점도 문제로 꼽혔다. 김영훈 노동부 장관은 “기업의 사활을 걸고 안전보건 관리 체계를 쇄신해야 한다”며 강력한 경고 메시지를 던졌다.

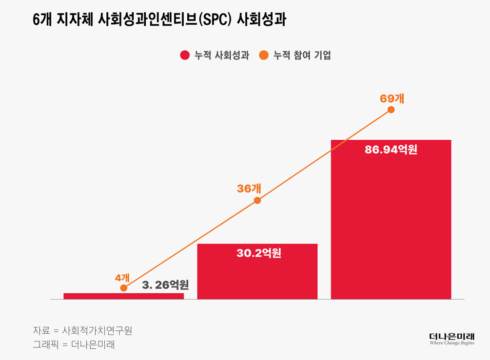

◇ SPC·철강·조선까지…‘반복되는 사고’에 사법당국 칼날

식품업계에서도 중대재해는 반복됐다. 지난해 5월 SPC삼립 시화공장에서 50대 여성 노동자가 컨베이어 벨트에 끼여 사망한 사고와 관련해 경찰과 노동부는 공장장 등 현장 책임자에 대한 구속영장을 신청했다. 노동자가 직접 기계 안으로 들어가 윤활유를 뿌려야 하는 위험한 작업 환경이 방치됐다는 게 수사당국의 판단이다.

SPC그룹 계열사에서는 2022년 평택 SPL, 2023년 샤니 성남공장에 이어 유사한 끼임 사고가 반복됐다. 경찰은 노후 설비 방치와 안전 조치 미흡을 문제 삼았으며, 일부 관계자들이 사망 노동자에게 책임을 돌리는 태도를 보인 점도 구속영장 신청 사유로 들었다. 다만 중대재해처벌법 위반 혐의를 받는 김범수 SPC삼립 대표이사는 신병 처리 대상에서 제외됐다.

철강업계 역시 중대재해의 그늘에서 벗어나지 못하고 있다. 지난해 6월 현대제철 포항공장에서 노동자가 사망했고, 10월에는 동국제강 사업장에서 트레일러 차량에 치여 인명 피해가 발생했다. 최근에는 포항제철소에서도 중대 사고가 발생했다. 금속노조 포항지부와 포스코 노조에 따르면 지난 20일 포항제철소 1열연 공정에서 자동이송 대차 라인에 떨어진 이물질을 제거하던 중 포스코 소속 노동자 1명이 대차에 끼여 양쪽 하지에 중상을 입었다.

조선업계에서도 사고는 이어졌다. 지난해 한화오션과 삼성중공업 거제조선소에서 잇따라 추락·끼임 사고가 발생했고, 각 사 최고경영진이 직접 사과에 나서며 작업 중단과 특별 안전 점검을 실시했다.

고용노동부에 따르면 지난해 1~9월 산업재해 사고 건수는 440건으로 전년 동기 대비 7.1% 증가했고, 사고 사망자도 457명으로 늘었다. 앞서 포스코이앤씨의 잇단 사망사고에 대해 이재명 대통령까지 나서 “미필적 고의에 의한 살인”이라며 “건설 면허 취소, 공공 입찰 금지 등 법률상 가능한 방안을 모두 찾아서 보고하라”고 지시한 만큼, 중대재해 발생 시 기업이 감내해야 할 부담은 즉각적인 경영 제약으로 현실화될 가능성이 커졌다는 분석이 나온다.

업계 관계자는 “이제 노동안전은 단순한 ESG 평가 항목을 넘어 수주 경쟁력과 직결되는 변수”라며 “중대재해를 어떻게 관리하느냐가 국내 기업의 지속 가능성을 가르는 핵심 분기점이 되고 있다”고 말했다.

조유현 더나은미래 기자