[도시재생, 길을 묻다] ②도시재생 모델이 부족하다

“전국에 한옥마을이 몇 개 있는지 아세요? 지역마다 기념관은 또 얼마나 많은데요.”

전북 지역 도시재생지원센터에서 활동하는 손형석(가명·49)씨가 불만 섞인 목소리로 말했다. 도시재생의 대표적인 사례로 꼽히는 한옥마을은 현재 서울에서만 성북·은평 등 10여 곳의 한옥 밀집 지역에서 추진되고 있다. 전국적으로 따지면 이미 부천, 강진, 고성, 공주, 포항 등 곳곳에 한옥마을이 조성돼 있다. 도시재생 ‘단골 사업’인 벽화 골목, 기념관 건립 등은 집계조차 어려울 정도다. 전문가들은 비슷한 도시재생사업이 양산되는 원인으로 ‘모델 부족’을 꼽는다. 무분별한 사업 복제가 오히려 지역 특색을 죽일 수도 있다는 우려의 목소리도 나온다.

역사 아니면 문화… 도시재생 모델이 부족하다

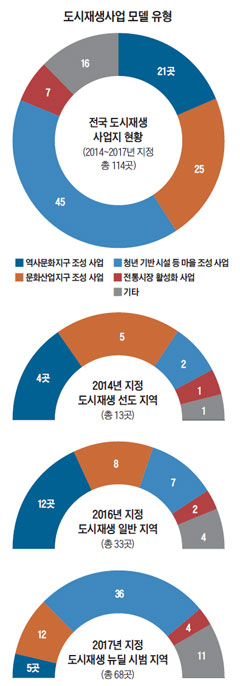

현재 도시재생사업 대상지 가운데 사업이 확정된 지역은 114곳이다. 더나은미래가 해당 지역의 사업계획서를 근거로 도시재생사업 모델을 분석한 결과 ▲역사문화지구 조성 ▲문화산업지구 조성 ▲청년 기반 시설 등 마을 조성 ▲전통시장 활성화 등 총 네 가지로 단순화할 수 있었다.

도시재생사업지 가운데 가장 큰 비중을 차지한 사업 모델은 청년기반 시설 등 마을 조성 사업(39.5%)이었다. 과거 산업 시설을 재활용하는 문화산업지구 조성 사업(21.9%)이 둘째로 많았고, 지역의 역사 문화유산을 정비하는 역사문화지구 조성 사업(18.4%)이 그 뒤를 이었다.

전문가들은 역사·문화로 점철되는 도시재생사업의 쏠림 현상을 지적한다. 이창무 한양대 도시공학과 교수는 “역사·문화를 주제로 한 사업은 이른바 관광 활성화 모델”이라며 “전국이 이러한 모델로 모두 성공할 순 없다”고 말했다. 입지를 따져봤을 때 2000만 인구의 수도권과 100만 인구의 군소 도시에 같은 모델을 적용하기에 부적절하다는 설명이다. 이 교수는 “쇠락한 지역을 되살리는 방법이 과거 회귀만은 아닐 것”이라고 덧붙였다.

현장 활동가들의 목소리도 비슷하다. 도시재생사업이 대부분 관광이나 문화·예술 중심으로 짜여 있어서 일자리 조성 프로그램이나 주민들의 삶 개선이 후순위로 밀려나고 있다는 것이다. 지자체마다 앞다퉈 도입한 벽화 사업이 대표적이다. 도시재생사업이라는 이름을 달고 생긴 벽화마을만 해도 여수, 울진, 양평 등 셀 수 없을 정도다. 부산에만 40곳이 넘는 벽화마을이 조성돼 있다.

경남 지역 도시재생지원센터의 김영신(가명·41)씨는 이런 현상을 ‘아이디어의 빈곤’이라고 잘라 말했다. 그는 “몇 해 전 통영 동피랑 벽화마을이 유명세를 타면서 전국적으로 벽화 사업이 이뤄졌는데, 사후 관리가 안 되면서 오히려 흉물로 변한 곳이 많다”면서 “그런데 아직도 벽화 조성을 도시재생 계획에 집어넣는 지자체가 있으니 한심하다”고 말했다.

짧은 사업 기간 맞추려다 ‘사업 베끼기’ 더 늘어

도시재생사업은 ▲기반 구축 ▲활성화 계획 수립 ▲사업 실행 ▲관리 등 네 가지 단계로 진행된다. 그러나 절차대로 진행되는 경우는 찾아보기 어렵다. 경북 지역의 한 활동가는 “지자체는 사업 공모를 따내기 위해 용역 회사와 먼저 논의를 하고 주민들에게는 나중에 공유한다”면서 “절차대로 하면 시간이 지체돼 사업을 따내기 어려워지기 때문”이라고 말했다.

도시재생사업 기간이 4~5년 정도로 비교적 짧다는 것도 문제다. 지역 맞춤 사업을 하려면 주민협의체를 구성하고, 사업에 대한 여론을 수렴하는 과정을 거쳐야 하는데 그런 단계를 밟는 데만 2년 정도 걸려 사실상 이렇게 진행되는 경우는 드물다. 전문가들은 “사업 기간을 지켜야 한다는 압박 때문에 다른 지역의 모델을 베끼는 현상이 더 심해지는 것”이라고 설명한다.

주민 동의를 얻지 못한 채 진행을 했기 때문에 실제로 사업을 따낸 뒤에 주민 반대에 부딪혀 사업이 변경되는 일도 흔하다. 이런 악순환으로 사업 속도는 더욱 더뎌진다. 지난 2014년 시작된 도시재생 선도 지역의 경우 공식적인 사업 시기는 2017년 12월까지였다. 서류상 사업 기한은 이미 종료됐지만, 실제 사업이 마무리된 지역은 전국 13곳 가운데 단 한 곳도 없다.

군산시 관계자는 “사업 종료 시기에 맞춰 예산을 모두 집행하기에는 현실적인 어려움이 있다”고 말했다. LH토지주택연구원에서 발표한 ‘도시재생 선도 지역의 사업 추진 모니터링 및 정보 활용 방안 연구’ 보고서에 따르면, 공식적인 도시재생사업 종료 시기인 2017년 12월 기준 예산 집행률은 국비 보조금의 경우 평균 89%로 높았지만 지방비는 약 50%로 낮은 수준으로 나타났다.

이삼수 LH토지주택연구원 수석연구원은 “도시재생사업에 장기적인 고민이 필요하다는 지적에는 모두가 공감하고 있지만, 실제 재정 지원이 4~5년으로 제한되다 보니 당장 활용할 수 있는 문화유산이나 산업 시설 등으로 쏠리는 한계가 존재한다”고 말했다. 다만 “사업이 같을 수는 있지만 성과는 다를 수 있고, 아직 평가 측정이 제대로 되지 않아 섣불리 판단할 수 없다”고 덧붙였다.

“5년은 짧다”… 지속 가능한 도시재생 담보돼야

현장 활동가들은 사업 수행 기한 5년은 성과를 내기에 턱없이 짧은 시간이라고 입을 모은다. 전북 지역의 활동가 이영환(가명·49)씨는 “기한 내에 적당한 성과를 내려면 건물을 올리는 방법밖에 없는데, 도시재생이 토목 사업처럼 일사불란하게 아파트 세우는 게 아니지 않은가”라면서 “행여 건물 하나 짓는다고 하면 주민들이 서로 자기 집 앞에 두겠다고 싸움 난다”고 말했다. 도시재생사업의 취지와 달리 예산을 집행하는 현장의 고충은 만만찮다.

정부는 ‘도시재생 뉴딜사업’을 통해 2021년까지 전국 500곳에 50조원의 돈을 쏟아붓는다. 전국 시·군·구가 226개인 점을 감안하면 사실상 전국 모든 지역에서 사업이 펼쳐지는 셈이다. 산술적으로 한 지역에 평균 1000억원이라는 막대한 예산이 투입된다. 이 때문에 현장 전문가들 사이에서는 시간에 쫓기지 않고 예산을 운용할 수 있는 방안에 대한 요구가 제기되고 있다.

도시재생사업이 성공하기 위해서는 지속 가능성이 담보돼야 한다. 다수의 현장 활동가는 일본의 ‘마을 만들기 회사’를 주목한다. 마을 만들기 회사는 1990년대부터 나타나기 시작한 일본의 대표적인 제3섹터 조직이다. 지역의 과제를 해결하는 여러 가지 사업을 수행할 수 있고, 또 지속적으로 운영이 가능한 장점이 있다. 일본 국토교통성에 따르면, 마을 만들기 회사는 전국에 1600여 곳이 있다. 출자자로는 지방자치단체, 상공단체, 주민, 지역 기업 등 여러 이해관계자로 구성됐고, 조직 형태 역시 주식회사, NPO, 임의단체 등으로 다양하다. 운영 수익이 발생하면 지역 내 빈 점포나 빈집을 매입해 임대하는 방식으로 지역 활성화에 기여한다.

제3섹터 조직이 부동산을 보유하기 때문에 젠트리피케이션 예방 효과도 얻고 있다. 이영환 활동가는 “해외 사례에서 모델을 벤치마킹하는 것을 넘어 도시재생에 투입되는 전문가 확대도 필요하다”면서 “도시재생 전문가 집단에 건축 전공자를 비롯한 문학·철학 등 인문학자들을 투입한다면 지역 특색을 극대화하는 작업이 더욱 수월해질 것”이라고 조언했다.

[문일요 더나은미래 기자 ilyo@chosun.com]

– Copyrights ⓒ 더나은미래 & futurechosun.com, 무단전재·재배포 금지 –