부자나라의 가난한 사람들

세계인구 중 30억명은 하루 2.5달러 미만으로 생활한다. 그 중 13억명은 1.25달러 미만의 극빈층이다. 38억명은 충분한 식량을 공급받지 못하며 7억5000만명은 깨끗한 물을 이용 못한다. 1억6500만명의 어린이는 채 5살도 되기 전에 영양부족으로 죽는다. 매년 굶어죽는 사람은 에이즈, 말라리아, 결핵의 사망자를 다 합친 것보다 더 많다(www.dosomething.org).

그러나 가난은 가난한 나라만의 현상이 아니다. 선진국 미국에서도 아주 일반적이다. 2011년 미국인구 중 1940만명은 최저생계비의 50% 미만 소득만을 가진 극빈층이다. 빈곤갭은 37%로 멕시코(38.5%)와 별반 차이가 없다. 미국의 평균수명과 유아사망률은 쿠바보다도 열악하다. 마이클 무어 감독의 ‘식코(2007)’라는 다큐멘터리는 미국의 빈민과 의료문제를 잘 고발하고 있다. 다큐멘터리 종반부에 가난한 환자들이 무료의료의 나라 쿠바로 떠나는 모습은 부자나라 미국의 민낯을 적나라하게 드러낸다.

한국이라고 다를 바 없다. 한국은 경제적 성장과 평등을 동시에 이룩한 훌륭한 나라로 칭송받았다. 1993년에 출판된 세계은행의 유명한 보고서 “동아시아 기적(The East Asian Miracle)”의 결론이 그랬다. 그러나 2013년 한국의 절대적 빈곤율은 11.7%, 상대적 빈곤율은 16.7%이며, 이는 경제협력개발기구(OECD) 34개국 중 최상위권이다. 임금불평등도는 미국에 이어 2위이며, 노인빈곤율은 49.3%로 압도적인 1등이다(OECD 통계).

불평등은 저절로 해결되지 않는다

한 때 경제성장과 함께 경제적 불평등은 감소할 것이라는 주장이 유행했었다. 경제성장단계의 초기에는 불평등이 증가하지만 어느 시점 이후에는 점차 평등한 경제로 이행한다는 것이다. 쿠즈네츠(Simon Kuznets)는 1913-48년 미국의 소득불평등의 통계를 정비하던 중 이러한 형태의 곡선(逆U자)을 도출했다. 그러나 결국 불평등은 사라지지 않았다. <표 1>은 각국의 소득수준과 불평등과의 관계를 나타낸 것이다. 선진국 미국의 불평등은 중진국인 인디아, 불가리아, 인도네시아, 이집트보다 높다. 소득수준과 불평등 간에 일정한 경향성은 발견되지 않는다.

성장과 평등이 서로 배치된다는 논조도 많다. 그러나 전혀 증명되지 않는 논리다. 국제통화기금(IMF)의 최근 보고서 “소득불평등의 원인과 결과”(2015년 6월)에서는 상위 20%의 소득비중이 1% 포인트 증가할 때마다 국민소득은 0.08% 포인트 감소한다고 말한다. 불평등은 성장에 더욱 불리한 것이다.

법인세감세 및 규제완화가 경제성장으로 이어진다는 논리 또한 증명되지 않기는 마찬가지다. 부시 행정부 시절 2003-2005년까지 경제자문위원회 위원장을 역임했던 하버드대학의 멘큐(N. Gregory Mankiw) 교수는 자신의 경제학원론 초판에서 감세를 중심으로 한 공급경제학파를 “괴짜 사기꾼들”이라고 말한바 있었다. 이 논리를 증명할 연구결과가 거의 없었던 것이다.

결국 피케티(Thomas Piketty)의 말이 맞는 것 같다. 그는 “21세기 자본”에서 불평등을 시정하는 그 어떠한 강력한 논리도 시장경제 내에서는 발견되지 않는다고 말한다(피케티, 32-50쪽).

오히려 불평등이 커지는 현실을 그는 걱정한다. 1970년대에는 15-20%였던 선진국의 자본분배율은 지금은 25-30%로 커졌다. 자본가에게 그리고 유산을 많이 받은 금수저들에게 점차 유리한 경제가 되고 있다는 것이다.

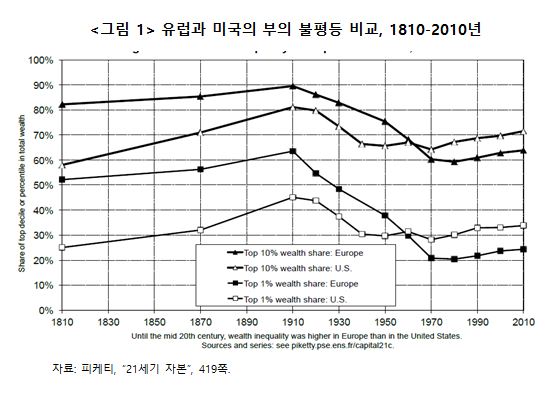

사실 미국이 유럽보다 원래부터 불평등했던 것은 아니었다. 1810년부터 1960년대 중반까지 미국은 훨씬 평등했었다. 그러나 1920년대 이후 유럽의 불평등은 급속히 줄어들었다. 전쟁에 따른 대규모의 자산파괴와 함께, 높은 최저임금, 자본누진세율과 같은 복지국가의 ‘제도’들이 크게 영향을 미쳤던 것이다(<그림 1>).

일각에서는 낮은 임금은 낮은 생산성의 결과라고 말한다. 높은 자본수익률이 가능한 것은 자본의 생산기여도가 그만큼 높기 때문이라고 주장한다. 노동, 자본, 토지 등 모든 생산요소는 자신이 기여한 만큼만 가져간다는 인식, 참 평화롭고 공평한 세상이다. 바로 한계생산성 이론이 가르치는 바다. 그러나 틀린 말이다. 우리 주변에는 그들이 기여한 것보다 훨씬 더 많이 가져가는 사람들 천지다.

금융시장을 생각해보자. 1980년대의 금융규제완화 이후 월스트리트의 능력자들은 일반 노동자의 수십배, 수백배에 달하는 고액 연봉을 챙겼다. 그러나 그 결과 수차례에 걸친 금융위기가 도래했으며 수많은 사람들이 고통을 받았다. 월스트리트의 평소의 고수입은 일반인에게 전가된 막대한 사회적 비용을 포함한 것에 불과하다.

자본수익의 원천도 혁신과는 거리가 먼 경우가 많다. 미국의 저명한 의학자인 엔젤(Marcia Angell)은 제약회사의 약탈적 행위에 대해서 아주 상세한 책을 쓴 적이 있다(“제약회사는 어떻게 우리의 주머니를 털었나?” 영어 원제목은 The Truth about the drug companies).

그는 미국인들이 혁신적 신약이라는 미명아래 막대한 비용을 지불하고 있으나 사실 혁신적 신약은 별로 없다는 사실을 고발한다. 1998년에서 2002년까지 415종의 약이 FDA 승인을 받았으나 14%만이 혁신적이었으며 나머지 대부분은 같은 병을 치료하는데 별로 나을 것이 없는 그저 그런 약이라는 것이다.

급증하는 최고경영자의 연봉도 그들의 능력을 반영한 것은 아니다. 2010년 미국 최고경영자와 일반노동자와의 임금격차는 243:1이었다. 1978년에는 35:1이었다. 상위 1%와 하위 90%의 연봉차이는 79년 9:1에서 2007년에는 21:1로 증가했다(www.epi.org). 미국에서의 연봉격차가 생산성을 반영한다면 선진국 내에서 고액연봉자들의 임금수준이 거의 비슷해야 한다. 그러나 나라마다 그 차이는 천차만별이다.

이에 대해 피케티는 다음과 같이 지적한다. 1970년대 국민소득에서 상위 1%가 차지하는 몫은 국가들 간에 매우 비슷했다. 영미권 국가 네 곳에서 이 비중은 6-8%였다. 그러나 2010년대 초에는 상황이 완전히 달라졌다. 미국은 20%에 육박하며 영국과 캐나다는 14-15%, 그리고 호주는 9-10%였다. 경영자의 고임금이 순전히 기술(생산성)과 관련된 것이라면 국가 간에 이렇게 차이가 날 리가 없다는 것이다(피케티, 397쪽).

정치적 참여만이 세상을 바꾼다

결국 필자가 말하고 싶은 것은 가난과 불평등은 지극히 정치적인 현상이라는 사실이다. 스티글리츠(Joseph Stiglitz)는 “불평등의 대가”라는 책에서 다음과 같이 말한다. “정치시스템은 시장의 실패를 바로잡지 못하며, (그렇기 때문에) 현재의 경제시스템과 정치시스템은 근본적으로 공정하지 못하다”(27쪽).

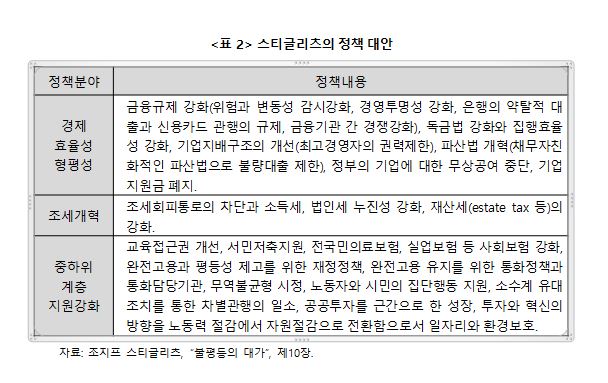

그는 시장이 잘 작동되며 불평등을 완화시키기 위한 정책으로서, 규제강화, 기업지배구조개선, 누진세강화, 중하위 계층에 대한 지원강화 등을 강조한다(<표 2>). 살펴보면 2017년 현재 한국에서 논의되고 있는 것들과 크게 차이가 없다.

크루그먼(Paul Krugman) 또한 정치의 중요성을 다음과 같이 역설한다. “만약 객관적인 시장의 힘이 주요원인이라면 선진국에서도 비슷한 소득의 불평등을 보여야 한다. 그런데 미국처럼 불평등이 증가한 선진국은 어디에도 찾아볼 수 없다”(크루그먼, “미래를 말하다”, 영어 원제목은 The Conscience of a Liberal). 결국 정치가 중요하며 진보주의자들은 불평등을 줄이는 정당을 지지하는 ‘당파성’을 가져야 한다고 선언한다(크루그먼, 342쪽).

생각해보면 가난은 하늘이 만든 것이 아니었다. 사람의 탐욕이 만든 것이다. 시장의 법칙은 자연스럽게 가난한 자들을 구제하지 못한다. 경제가 성장한다고 해서 가난과 불평등에서 벗어나는 것도 아니다. 반대로 불평등이 경제를 더욱 성장시키기 때문에 참아야 한다는 말도 경제학적으로는 전혀 근거 없는 말이다. 그런데도 우리주변에는 시장과 성장과 감세와 규제완화만을 이야기하는 사람들로 꽉차있다. 이해 못할 일이다.

프란체스코 교황께서도 이러한 논리에는 화가 나신 모양이다. 취임 이후 첫 공식문서였던 “복음의 기쁨”(2013) 제54항에서, 낙수효과를 믿는 것은 지금의 주류경제를 장악하고 있는 사람들의 ‘선의’를 믿는 아주 ‘순해빠진’(naive) 행위라고 비판했다.

결국 말하고자 하는 것은 이것이다. 특권화 된 시장을 평평하게 만들고, 복지로 가난과 불평등을 해소하는 것은 지극히 정치적인 행위다. 정치적인 행위라면 정치적 참여에 의해 처음으로 바뀔 수 있다. 좀 더 평평하고 서민 살기 좋은 세상을 만들려는 사람들의 참여, 그들의 함성만큼, 그들이 높이 쳐든 촛불만큼, 행사한 투표용지만큼, 딱 그 만큼만 이 세상은 바뀔 수 있는 것이다.