우연한 계기로 NGO 활동 시작

“나이 마흔셋에 천사 만났죠”

CEO 네트워크 활용해 기아대책·기업 연결 역할

‘최경주 자선 골프대회’도 열어

학교 후원 ‘마중물 전략’ 적용

“동료 교수들 먼저 설득하고 200계좌 단숨에 달성”

◇14년째 이어진 재능 기부… 한 NGO에 헌신한 ‘나눔’ 정신

―그 특강에서 마음이 움직인 것인가.

“강의실이 완벽하게 꾸며진 대기업만 보다가, 그곳 지하실에 갔더니 엉망진창이더라. 먼지가 가득하고, 프로젝터도 너무 낡았고, 벽에 스크린도 없었다. 이전까지 가본 곳 중 가장 열악했다. 그런데 그곳에 간사들이 빼곡히 들어앉아서 집중하는데…. 눈을 보면 영혼을 알 수 있지 않나. 이렇게 맑고 선한 눈을 한꺼번에 많이 본 적이 없었다. 가슴에 뭔가가 꽂혔다. 한 분 한 분 천사 같아 보였다. 나이 마흔셋에 천사를 만난 것이다.”

―그동안 어떤 역할을 해왔는가.

“IT, CRM(고객관계관리) 등에 전문 지식이 있으니, 기아대책의 후원자 관리 시스템에 대해 수시로 조언을 해왔다. 카이스트 최고위 과정을 통해 맺은 CEO 네트워크를 활용해서 기아대책과 기업을 연결하는 역할도 했다. 2005년에 ‘최경주 자선 골프대회’를 연 것도 기업 고객을 생각한 아이디어였다. 당시 홍보 대사였던 최경주씨와 후원 기업 CEO들이 함께 자선 골프를 치는 행사였다. 기아대책에서는 아무도 골프를 안 치니, 행사 추진이 어려워서 내가 나서서 도왔다. ‘슈팅 포 아프리카’는 새로운 펀드 레이징 캠페인을 실험해본 것이었다. 자녀들이 한 골 넣을 때마다 부모들이 기부하겠다고 약정을 했다. 장충체육관에 수천 명이 모여서 슛을 날렸다. ‘기부금 나가니까 그만 넣어라’는 부모가 어디 있겠나. 똑같은 기부금이지만, 의무감이나 위축되는 네거티브 모델이 아니라 기뻐서 더 내고 싶게 만드는 포지티브 모델이었다. 대성공이었다.”

―’한톨청소년봉사단’의 경우 1기부터 4기까지 아예 단장을 맡고 있던데.

“학원 지옥에 빠진 아이들을 탈출시켜서 국내외에서 나눔 교육도 하고, 길거리 모금도 하고, 특강도 받는 프로그램이다. 한 해 100명 정도 진행하는데, 지금은 경쟁률이 6~7대1이다. 이 중 평생 도움만 받던 불운한 환경에서 온 아이들이 있는데, 해외 다녀오면 바뀐다. 도시락 600인분을 직접 만들어서, 자카르타 땅굴 같은 곳에 들고 가는데 그곳에도 사람이 사는 걸 보면 놀란다. 조그마한 방에 몇십명이 모여 공부하는데도, 하나같이 웃고 밝으니까. 원망하고, 울분에 쌓여있고, 사회에 대해 불만이 많았던 아이들의 마음이 변한다. 압구정동에서 자란 한 아이는 처음에 화장실 청소부터 시켰다. 더러운 화장실에 붙은 얼룩을 지우는 사진을 찍어서 부모님께 보내줬더니 그 부모가 기절하려고 하더라. ‘우리 아이는 여름캠프 가자고 하면 화장실부터 확인하는 아이인데, 어떻게 이렇게 바뀌나’라고 하더라.”

“내가 성격이 급하고 직설적이고 강한 편이라, 예전에는 의견이 맞지 않으면 충돌하고 들이받기도 했다. 학교 안에서도 ‘싸움닭’으로 악명 높았다(웃음). 적도 많았다. 그런데 NGO에 헌신하면서 하나같이 좋은 일, 즐거운 일을 하는 관계가 형성되다 보니 싸움닭 같던 성격도 많이 부드러워졌다.”

―최근 기부에 관한 기사 댓글을 보면 ‘단체의 투명성을 못 믿겠다’는 부정적인 댓글도 많다. 외부자 입장에서 NGO와 함께 일했으니, 훨씬 객관적인 평가가 가능할 것 같다.

“현장을 다 가보지 않았으니 ‘모든 현장이 다 어떻다’는 말은 못 한다. 경험한 것만 말하자면, 14년 동안 내가 만난 모든 스태프가 모두 진실하고 선했다. 사람마다 성격은 다르지만, 자기 일의 고결성이랄까, 신념이랄까, ‘내가 왜 이 일을 하는가’에 대한 비전은 확고했다. 물론 이사진에 대해서는 실망하고 힘든 적도 있었지만, 스태프 한 분 한 분에 대한 신뢰와 확신이 없었으면 기아대책과 함께 일하고 있지 않을 것이다. 내 주변에서도 투명성을 의심하는 교수님이 있다. 그러면 ‘현장에 한번 같이 가보자’고 얘기한다. 원래 기업체에서도 우리 제품 좋다고 해도 모르는 사람들은 절반밖에 안 믿는다.”

―신뢰를 줄 수 있는 비영리 조직을 만드는 핵심 요소(key factor)는 무엇이라고 생각하나.

“최근 경제가 어려워지면서 고액 기부를 포함, 기부 시장의 이탈률이 높은 것도 사실이다. 어느 NGO든 간사와 후원자 간의 몇백만개 조합 중에서는 실망할 만한 상황, 예를 들어 기부자 예우가 기대에 못 미치거나, 소통이 부족하거나, 연락이 이어지지 않는 경우 등이 발생할 수밖에 없다. 이를 극복하려면 기부도 계속 학습해야 하고, NGO 스태프도 끊임없이 자기 계발을 해야 한다. IT 인프라 같은 전반적 인프라도 좋아져야 한다.”

―인프라 측면에서는 어떤 개선이 필요할까.

“어머니 유산으로 카메룬에서 ‘행복학교’가 지어지고 있다. 현재 1층을 다 짓고 2층을 올리고 있는데, 최근 이 현장 보고가 동영상으로 만들어져 왔다. 이런 소식이 책이나 보고서로 1년에 한 번 오는 것은 늦다. 요즘 기술이면 충분히 현지 모습을 실시간 CCTV로 보면서 담당자와 이야기를 할 수도 있을 것이다. 간사, 본부, 지역사무실 등 사이에 정보가 빨리빨리 흘러야 한다. 모금은 어떻게 이뤄졌고, 후원금이 어디에 쓰였는지 등 정보의 흐름이 빨라지면 저절로 투명해진다. 그럼 신뢰가 높아지고, 기부 생산성도 높아질 수 있다. 정보화가 되지 않으면 결국 초일류 NGO가 될 수 없다.”

◇기부자의 마음을 움직이는 ‘약장수 이론’

CRM 전문가인 그는 스스로 펀드 레이징에도 일가견이 있다. 김 교수는 카이스트 경영대학원의 후원 시스템에 관여해 폭발적인 개인 후원을 이끌어내며, 최근 카이스트 발전재단의 상임이사로도 취임했다. 비법을 묻자 그는 “시골에 있는 약장수를 생각해보라”며 운을 뗐다.

―카이스트 경영대학원 안에서만 4000명이 넘는 후원을 모았다고 들었다. 카이스트 발전재단 상임이사로 부임하니, 다른 대학에서 바짝 긴장할 것 같다.

“기존의 학교 후원이 (기업) 동문을 상대로 거액 후원을 유치하는 데만 집중했다. 지난 20년 동안 1만원 정기후원 계좌는 25개에 불과하더라. 이걸 1년 반 만에 계좌 수 600개를 넘겼다. 지난 20년 동안 1년에 1계좌를 모았다고 보면 최소 300배 이상을 만들어 낸 것이다.”

―기부자의 마음을 움직인 비법이 무엇인가.

“약장수랑 똑같다. 우리가 길 가다가 한 번이라도 눈길을 주게 되는 때는, 어디엔가 사람들이 웅성웅성 모여 있을 때다. 그럼 궁금해서 덩달아 다가가 보게 된다. 같은 약을 팔아도 잘 파는 약장수는 이렇게 ‘마중물 전략’을 쓴다. 마중물을 안 하면 아무리 해도 물이 안 나오지만, 잘 구사하면 사람들이 달려든다. 그때부터는 확 늘어나서 단위가 수백배로 뛰는 것이다.”

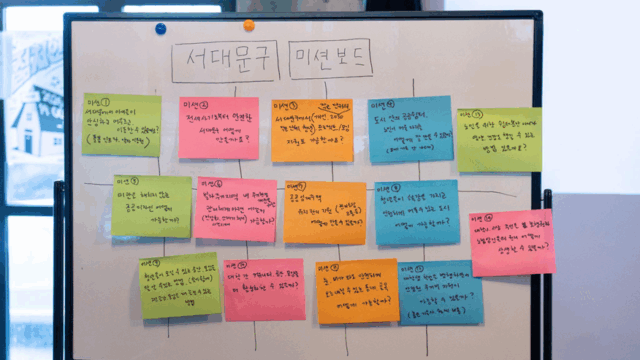

―학교 후원에는 ‘마중물 전략’을 어떻게 적용했나.

“대학 후원이라 하면 다들 동문을 먼저 생각한다. 그런데 예를 들어 우리의 마중물이 100계좌라 하면, 졸업해서 없는 동문을 어떻게 일일이 만나서 100개를 채우겠나. 가까이에 있는 학과 동료 교수님들을 먼저 설득했다. 그분들이 다들 10계좌씩 해줬다. 우리 학과만 50~60계좌가 되니 100계좌는 그냥 모았다. 길거리에서 ‘웅성웅성’ 하는 효과를 먼저 만들었다. 100계좌 달성 후 학교 동문회에 전체 이메일을 날렸더니, 곧바로 200계좌도 넘겼다. 그렇게 시작한 것이다.”

―이번 헤리티지 클럽 가입도 같은 전략을 사용한 것인가.

“그렇다. 첫 마중물로 저희 어머니를 확보하고 시작했다. 1년 반이 지났는데도 회원이 3명밖에 안 된다고 하니, ‘마중물이 부족했구나’ 깨닫고 내가 나섰다. 원래 이렇게 일찍 유산 기부할 생각은 없었다. 대신 50대인 나도 했으니, 이제 60~70대도 할 것이다. 이렇게 퍼져나가다 보면, 분명 유산 기부에 동참하는 사람들도 1년 후 10명이 넘을 것이다. 다른 NGO들도 유산 기부 활성화에 뛰어들다 보면 우리나라의 대표적인 기부 프로그램으로 자리 잡을 수 있지 않을까?”

인터뷰=박란희 더나은미래 편집장 / 정리=박혜연 더나은미래 기자

기아대책의 ‘헤리티지 클럽’에 대해 알고 싶다면? (여기를 누르세요)