[2022 탈시설 보고서]

<하> 자립 생활의 필요충분조건

장애인들은 시설 밖 자립 생활을 ‘인생 2막’이라 부른다. 가고 싶은 곳을 가고, 먹고 싶은 것을 먹을 수 있는 ‘보통의 삶’이 이들에게는 새로운 인생이다. 쉽게 얻어지진 않았다. 장애인 시설의 문을 나서면 누릴 수 있을 것 같았던 평범한 일상은 도전하고 쟁취해야 했다. 기자가 지난 한 달간 취재하며 만난 탈시설 장애인 5명의 공통된 의견이다.

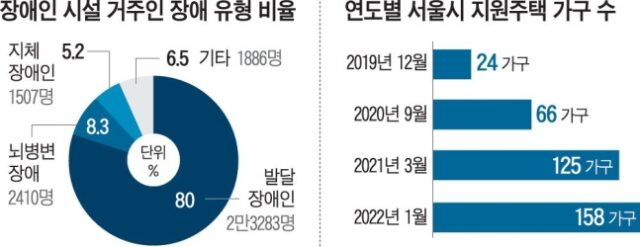

이들은 공교롭게도 모두 발달장애인이었다. 이유가 있었다. 보건복지부의 ‘장애인 거주시설 현황’에 따르면, 2020년 기준 국내 장애인 거주시설에는 2만9086명이 머물고 있다. 이 가운데 약 80%를 발달장애인이 차지한다. 같은 해 국내 장애인 263만3000명 중 발달장애인은 24만7500명으로 약 9.4%에 불과하다. 시설 내 장애 유형이 편중된 이유가 뭘까. 이를 쫓아가면 탈시설 지원 제도의 한계를 마주할 수 있다.

지원주택 입주는 ‘로또 당첨’

경증발달장애인 박혜영(28)씨는 고등학생 때부터 자립을 꿈꿨다. 경증장애인이 중증장애인을 챙겨야 하는 시설 내 관습도 감내했고, 관리자들의 폭행도 견뎠다. 하지만 10여 년 전 날아든 날카로운 말은 아직도 가슴에 박혀있다. “어느 날 선생님이 고추장을 푸던 주걱으로 얼굴을 때리면서 ‘너는 미혼모 배에서 나와 그렇게 살면 안 된다’고 했어요. 그 말을 들었을 때 시설을 나가야겠다고 마음먹었어요.”

발달장애인을 향한 편견은 시설 내에도 존재했다. 폭언·폭설을 벗어나려면 보금자리가 필요했다. 식비나 휴대전화 요금 등 생활비는 기초생활수급비로 그나마 해결되지만, 주택 마련은 얘기가 다르다. 사실상 정부나 지자체, 장애인지원센터 등의 도움 없이는 불가능한 일이다.

주택 문제를 해결하기 위한 가장 일반적인 경로는 지자체에서 제공하는 지원주택에 응모하는 것이다. 서울시에는 올 1월 기준 양천·구로·성북·노원·강동·동대문·은평·송파 등 8개 자치구에 158가구의 지원주택이 조성돼 있다. 서울시 거주시설팀에 따르면, 서울의 일반 장애인 거주시설은 39곳으로 탈시설 대상 인원만 2035명에 달한다.

상황이 이렇다 보니 입주자 선발 과정도 까다롭다. 입주를 희망하는 장애인은 서류를 내고 재산 규모 등 행정조사를 받아야 한다. 또 1대1 대면 인터뷰를 통해 자립하고자 하는 욕구가 있는지, 책임감이 있는지, 어느 정도의 도움이 있어야 하는지 등을 확인받는다. 이 때문에 지원주택 입주는 ‘로또 당첨’에 가깝다는 말이 나온다. 중증발달장애인 자녀를 둔 임현주(58)씨는 “지원주택에 입주할 수 있는 조건이 워낙 까다롭고 심사에만 4~6개월이 걸리기 때문에 몇 년씩 기다리는 사람들도 있다”고 했다.

문제는 또 있다. 지자체 지원주택에 와상·사지마비 환자와 같은 중증장애인은 입주하기 어렵다는 점이다. 여광천 서울시 장애인탈시설팀 주무관은 “지원주택은 중증장애인을 담당하는 요양원이 아니다”라며 “독립 생활을 희망하는 장애인들이 지역사회에 통합돼 활동할 수 있도록 하는 곳이기 때문에 거동이 어려운 중증장애인이나 활동지원사가 통제할 수 없는 사람들도 입주가 불가하다”고 말했다.

일부 전문가들은 장애인 대상의 주택할당제와 주택공영제를 방안으로 꼽는다. 정종화 삼육대학교 사회복지학과 교수는 “아파트나 주택 한 동에 입주하는 가구 수의 10% 정도를 장애인이나 사회적 취약계층에 공급하는 주택할당제 도입을 고려해볼 만 하다”면서 “현재는 할당 기준을 전체 아파트·주택 단지로 삼고 있어 취약계층 거주 건물을 따로 지어 차별을 조장하는 문제가 있다”고 설명했다. 이어 정 교수는 “국가가 토지와 주택을 소유하고 거주 권리만 주는 방식의 주택공영제를 확대하면 경제적으로 취약한 장애인들이 좀 더 쉽게 주택 문제를 해결할 수 있을 것”이라고 했다.

24시간 지원받아야 진짜 탈시설

지원주택은 탈시설의 필요조건이지 충분조건은 아니다. 완전히 자립 생활을 누리려면 곁에서 생활을 보조하는 활동지원사가 필요하다. 거동이 불편한 중증장애인은 24시간 신체·가사·사회활동을 포함한 일상생활 전반을 지원받아야 한다.

문제는 ‘장애인 활동지원서비스’의 공백이다. 한 달 30일 기준으로 하루 24시간 지원받으려면 월 840시간을 배정받아야 한다. 오후 10시부터 다음 날 오전 6시까지 심야엔 활동보조인 수가에 1.5배를 적용해야 하기 때문에 시간으로는 하루 28시간이 되기 때문이다.

하지만 보건복지부는 장애 정도에 따라 활동지원서비스를 월 60~480시간 제공한다. 부족한 시간은 지자체마다 추가 지원하고 있다. 서울시의 경우 한 달 최대 120시간을 추가 지원한다. 김미선 이음자립생활센터 자립생활주택팀장은 “하루 온종일 지원 서비스를 받는 장애인은 서울시 기준 200명에 불과하다”면서 “지원이 필요한 장애인이 현실적인 활동지원서비스를 받을 수 있도록 평가 기준을 개선하고 시간도 충분히 늘려줘야 한다”고 강조했다.

탈시설 장애인들은 하루를 살아도 자유롭게 살고 싶다고 했다. 주택 마련의 어려움과 활동지원서비스 공백에도 불구하고 이들은 자립을 원했다. “사회로 발을 내딛기 위해 ‘다리’를 만들어 달라는 무리한 부탁은 하지 않아요. 그저 의지할 수 있는 ‘목발’을 만들어주면 좋겠어요.”

김수연 더나은미래 기자 yeon@chosun.com