라잔 파텔 덴트 에듀케이션 공동 창립자

“난 불확실성이나 리스크를 싫어했다. 앙트러프러너(기업가)라는 단어도 몰랐고, 내가 그런 사람이라 생각해 본 적도 없다. 그런데 스탠퍼드에서의 교육이 인생의 전환점이 됐다. 내가 받은 교육을 기회가 적은 이들과도 나누고 싶었다. 문제를 스스로 해결하는 힘을 길러주고 싶었다.”

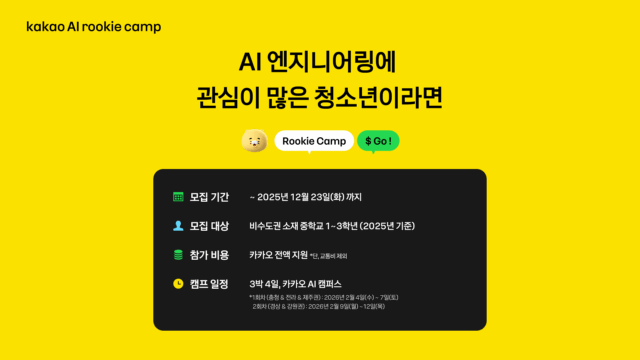

라잔 파텔<사진> 덴트 에듀케이션(Dent Education) 공동 창립자의 말이다. 덴트 에듀케이션은 지난해 미국 볼티모어에서 시작된 비영리 단체다. 현지 흑인 청소년과 교사를 대상으로 ‘디자인 사고 방법론’에 기반한 문제 해결을 가르치는 게 핵심 프로그램이다. 조선일보에서 주최한 제9회 아시안리더십콘퍼런스 발표를 위해 방한한 그를 지난 16일 인터뷰했다.

‘기업가와는 거리가 멀었다’는 그는 사실 세계적으로 성공한 혁신 사례로 꼽히는 사회적기업 ‘임브레이스(Embrace)’의 공동 창업자다. 임브레이스는 불안정한 전력시스템 탓에 인큐베이터를 쓸 수 없는 개발도상국 미숙아를 위해 침낭 모양의 신생아용 보온장치를 개발한 기업이다. 지금까지 임브레이스 덕분에 20여개 개발도상국에서 25만명이 넘는 신생아 목숨을 구했다. 임브레이스의 공동창업가이자 디자인 및 엔지니어링 팀을 이끌던 그가 디자인 사고에 기반한 ‘교육 비영리단체’를 시작한 이유는 무엇일까.

“인도에 있는 임브레이스에서 일할 때, 현지인을 채용해 함께 일했다. 그런데 시험 위주의 교육을 받다 보니 정답 찾기에만 능하고 문제 해결력이 떨어지더라. 창의적으로 아이디어를 주고받기 위해서 팀원들을 대상으로 스탠퍼드에서 받았던 ‘디자인 사고’ 트레이닝을 했는데 사람들이 변하는 게 보였다. 임브레이스를 통해 현지의 문제를 해결하고 있지만 나는 결국 외지인이다. 문제를 해결하는 주체는 현지인인 팀원들이어야 한다고 봤다. ‘디자인 사고’라는 툴만 익히면 그 전엔 스스로도 몰랐을 혁신적인 면모가 발휘되더라.”

결국 그는 ‘교육’에서 근원적인 문제 해결의 실마리를 찾았다. 그렇다면 디자인 사고란 뭘까. 그는 “사람들의 이야기를 듣고 공감해 문제를 파악한 뒤 행동하는 것”이라고 설명했다. “디자인 사고에선 공감에 기반해 문제를 파악한 뒤, 포스트잇 등 다양한 도구를 활용해 다양한 아이디어를 끄집어내야 한다. 그러고 나선 아이디어를 빠르게 ‘시제품(프로토타입·prototype)’으로 만든다. 그 과정을 반복하다 보면 문제를 해결하는 혁신적인 답이 나온다.”

그는 지난 4년간 인도 현지의 25개 대학 등에서 ‘디자인 사고’ 워크숍을 진행했다. 4년간의 프로토타입 과정을 거친 뒤 인도에서 단체를 설립하려던 계획이었지만, 마음을 바꿔 미국 볼티모어에 자리를 잡았다. 그는 “트럼프가 당선되면서, 인종, 교육 등 여러 문제가 불거지는 게 우려스러웠다”면서 “미국의 인종·불평등 문제를 해결하기로 했다”고 했다. 지난해부턴 ‘볼티모어의 미래에 투자하세요(Bet on Baltimore)’라는 이름으로 지역 학생과 교사들을 대상으로 한 ‘디자인 사고’ 8주 트레이닝을 시작했다. 어떤 변화가 있었을까.

“타즈(Taz)라는 친구가 있다. 교육 과정이 진행 중이던 때, 타즈의 친구가 갱의 총에 맞아 죽었다. 그런데 타즈는 거기서 한 발 더 나갔다. 친구가 저녁 8시에 문이 닫힌 체육관 앞에서 사고를 당했다는 점에 주목했다. 그리고 ‘청소년이 있을 만한 안전한 공간이 적다’는 사실을 깨닫고, 청소년을 위한 프로그램 기획안을 만들었다. 모든 사람에겐 가능성이 숨겨져 있다. 아직 발휘할 기회를 얻지 못했을 뿐이다.”