한국은 세계적으로 전기 공급이 원활한 나라로 꼽힌다. 관련 업계에서는 ‘질 좋은 전기’라고 말한다. 해외 어느 나라보다 전기 요금이 저렴하고, 정전도 잘 일어나지 않는다. 간혹 정전이 발생해도 복구가 빠르다. 이처럼 질 좋은 전기를 공급하려면 전력망 주파수가 안정돼야 한다. 전력 수요와 공급을 맞춰야 가능한 일이다.

세계적 추세인 재생에너지를 확대하면 문제는 달라진다. 풍력과 태양광 발전으로는 일정한 양의 전력을 생산하기 어렵기 때문이다. 날씨에 따라 변동이 심한 발전량을 전력망에 연결하면 주파수가 깨진다. 정전이 발생하는 것이다.

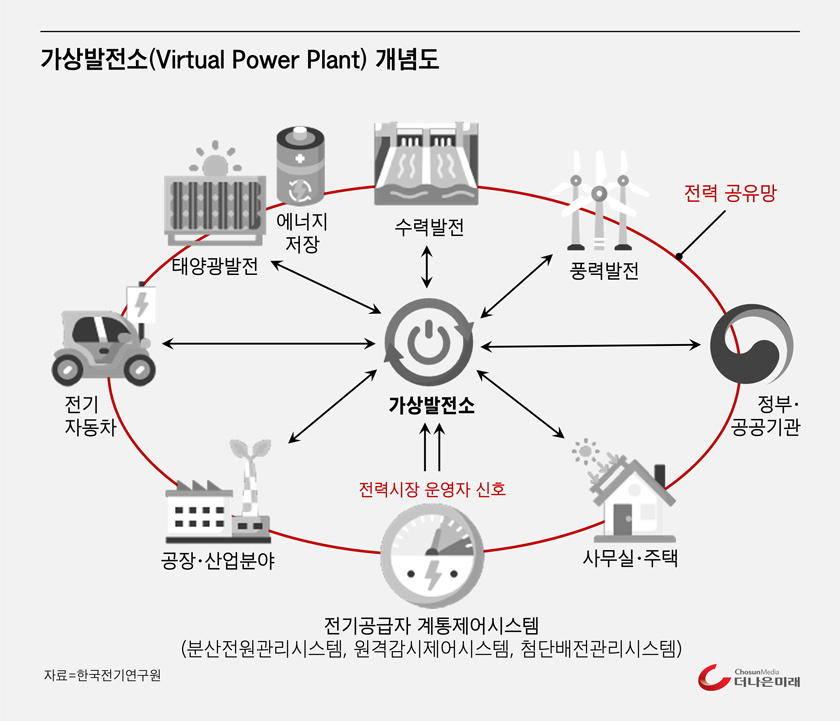

이러한 문제는 ‘가상발전소’(VPP·Virtual Power Plant)로 해결할 수 있다. 가상발전소는 전국 각지에서 생산하는 풍력·태양광·수력 발전소 등을 통합 관리할 수 있는 시스템이다. 재생에너지 발전량과 전력 수요를 예측하고, 이에 맞춰 전력을 생산·저장하고 거래까지 할 수 있다.

지난 10일(현지 시각) 로이터통신에 따르면, 미국 환경 비영리단체 RMI(Rocky Mountain Institute) 주도로 가상발전소 확대와 정책 수립하기 위해 ‘가상발전소 파트너십’(VP3)이 꾸려졌다. 이번 파트너십에는 구글·포드·제너럴모터스(GM) 등 글로벌 기업들이 대거 동참했다. 여러 기업들이 전력 수요와 공급을 조절하면서 재생에너지 사용량을 끌어 올리겠다는 계획이다.

가상발전소의 원리는 간단하다. 전력 소비량과 공급량을 실시간으로 측정하고, 그 결과를 전기공급자 계통제어시스템으로 전송한다. 이 측정값을 인공지능(AI)으로 분석해 적절한 발전량과 공급 경로를 설정해 발전소를 가동하는 것이다. 이를 테면 풍력 발전으로 전력을 공급받던 공단 지역에 발전량이 낮아지면, 한국전력에서 정전을 막기 위해 화력발전소를 가동해야 했다. 가상발전소가 도입되면 인근 지역의 남는 전력을 공단에 넘겨주는 방식으로 추가 전력 생산 없이 전력망을 유지할 수 있다.

김종현 에너지기후변화학회 산업부회장은 “국내 전력망은 그간 한국전력이 화력·원자력 중심의 발전사업자들을 통제해 오면서 유지됐지만, 재생에너지는 발전량이 일정치 않아 중앙집중식으로 통제하기 어렵다”면서 “재생에너지 발전량이 매년 증가하면서 비효율이 발생하기 때문에 반드시 가상발전소가 있어야 한다”고 주장했다.

RMI는 가상발전소를 통해 미국의 전력 수요를 2030년까지 60GW 줄일 수 있다고 전망했다. 이는 5000만 가구의 평균 전력 소비량과 맞먹는다. 더 나아가 전력 효율화 작업으로 2050년까지 200GW 규모의 전력을 아낄 수 있다고 분석했다.

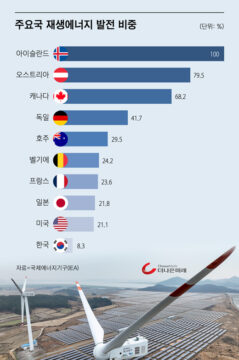

전문가들은 국내 재생에너지 발전량 증가에 맞춰 가상발전소를 도입하고 관련 법률도 마련해야 한다고 주장했다. 국내의 재생에너지 발전 비중은 매년 꾸준히 늘고 있다. 한국전력에 따르면, 지난 2012년 전체의 2.5%에 불과하던 재생에너지 발전량은 2015년 3.7%, 2018년 6.2%, 2021년 7.5%로 증가해왔다. 풍력·태양광 발전이 밀집된 제주와 호남 지역에서는 전력이 남아돌고 있다. 이러한 전력 수급 불균형 문제는 재생에너지 확대를 가로막는 원인으로 작용하고 있다.

이태의 에너지경제연구원 집단에너지연구팀장은 “해외에서는 이미 10년 전부터 가상발전소 시장을 만들어가고 있지만, 국내에서는 많은 장점에도 불구하고 수익 구조가 제대로 만들어지지 않은 탓에 확대가 더딘 상황”이라며 “전국에 분산된 재생에너지 자원을 가상발전소로 통제할 수 있어야 재생에너지 전력 가격도 유연해지고 기업들의 RE100도 가능하다”고 말했다.

문일요 기자 ilyo@chosun.com

![[가상발전소가 바꿀 미래] RE100 달성의 필수 조건... 국내외 대기업도 뛰어들었다](https://futurechosun.com/wp-content/uploads/2023/01/230126-0005-360x360.jpg)